Doku über Daniel Küblböck

Aufstieg und Fall eines „Superstars“

Eine sehr sehenswerte Doku-Reihe beleuchtet das bewegte und tragisch geendete Leben von Daniel Küblböck, der eigentlich Lana Kaiser war, und am Ruhm zerbrach.

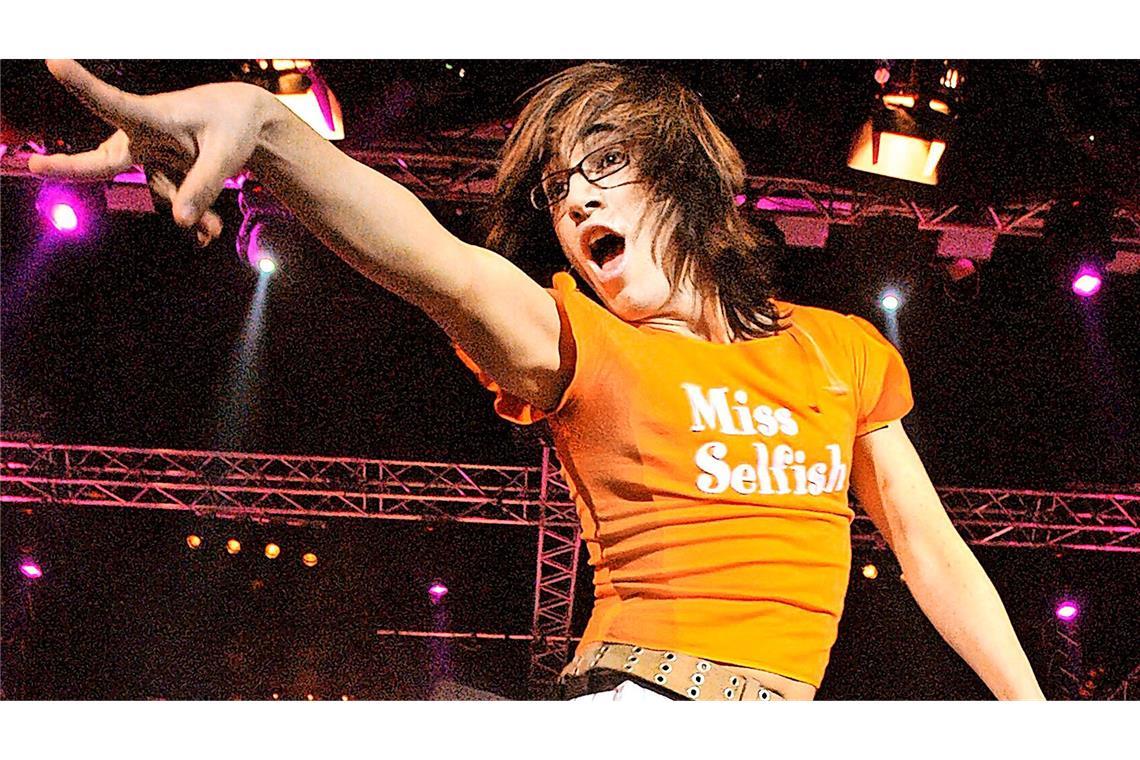

Szene aus der Doku „Die Küblböck-Doku – Eure Lana Kaiser“.

Von Tilmann P. Gangloff

Die Lebensgeschichte dieses Menschen, der vor vierzig Jahren als Daniel Küblböck geboren wurde und im Herbst 2018 als Lana Kaiser spurlos verschwunden ist, hat Millionen Menschen bewegt: Die einen haben ihn verehrt, bei den anderen war er verhasst. Dass die ARD dem Werdegang des Sängers eine dreiteilige Doku-Serie widmet, wirkt auf den ersten Blick erstaunlich, schließlich hatte er seinen Ruhm vor allem RTL zu verdanken. Kein anderer Teilnehmer der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hat je so heftig polarisiert wie Küblböck, dem wiederholt attestiert wurde, er könne gar nicht singen; am Ende belegte er in der ersten Staffel (2002/03) dennoch den dritten Platz.

Zeitreise in die Nullerjahre

Fortan wurde er zum Medienphänomen. Gerade für die Boulevardzeitungen und -sendungen war einer wie er ein gefundenes Fressen, erst recht, als er Anfang 2004 an der Auftaktstaffel der Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm und ihm das hämische Publikum eine ekelhafte Prüfung nach der anderen bescherte. Für den grotesken Höhepunkt der medialen Manie sorgte ein Autounfall, den Küblböck kurz darauf ohne Führerschein verursachte; es folgte unter anderem eine Live-Schaltung von „stern TV“ (RTL) ins Krankenzimmer sowie ein selbstredend ebenfalls gefilmter Besuch von Thomas Gottschalk an Küblböcks Krankenbett.

All das rekapituliert Tristan Ferland Milewski in seinem zumindest zu zwei Dritteln sehr sehenswerten Dreiteiler. Die Folgen eins und zwei sind vor allem als Zeitreise in die Nullerjahre reizvoll. Die erste „DSDS“-Staffel erreichte Spitzenwerte von 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern; in solchen Größenordnungen bewegen sich heutzutage nur noch wichtige Fußballspiele mit deutscher Beteiligung. Milewski hat auf einen Kommentar verzichtet; die vielen Ausschnitte aus Talkshows, in denen Küblböck zum Teil auch in Begleitung seines Vaters und Managers Günther auftrat, sind beredt genug.

Außerdem dienen nahezu alle, mit denen Milewski (Ko-Autorin: Ilona Toller) gesprochen hat, als Zeuginnen und Zeugen der Anklage. Das gilt naturgemäß gerade für jene, denen Küblböck eine Stimme gegeben hat. Die Rückblicke erinnern unter anderem an die damals im Fernsehen durchaus salonfähige Homophobie, die sich beispielsweise an seinen Auftritten in einem Rock entzündete. Als er bekannte, er fühle sich weder als Mann noch als Frau, reagierte Barbara Schöneberger mit demonstrativer Verständnislosigkeit; das würde sie heute sicherlich nicht mehr tun. Dass sich Oliver Pocher zwanzig Jahre später für seine billigen Witze auf Kosten Küblböcks schämt, ist allerdings wohl Wunschdenken. Junge Leute wie der Moderator Riccardo Simonetti (Jahrgang 1993), wie Küblböck ein Kind der bayerischen Provinz, sahen in dem acht Jahre älteren Sänger dagegen ein Vorbild, das den Mut besaß, aus den normativen Strukturen auszubrechen.

Ex-„DSDS“-Teilnehmerin schildert ihre Sicht

Interessant ist „Die Küblböck-Story“ auch wegen der Erinnerung an die medialen Rahmenbedingungen. Für diesen Part ist Thomas Stein zuständig, damals Chef der Plattenfirma BMG, die wie RTL zum Bertelsmann-Konzern gehört, und Mitglied der „DSDS“-Jury: Weil die Umsätze der Musikbranche einbrachen, schuf sie ihre Stars mit Hilfe der Castingshows kurzerhand selbst. Die Auserwählten traf das vermeintliche Glück völlig unvorbereitet, wie Gracia Baur schildert. Sie war gemeinsam mit Küblböck erfolgreiche Teilnehmerin der ersten „DSDS“-Staffel. Lucy Diakovska, mit den „No Angels“ im Jahr 2000 erste Siegerin bei „Popstars“ (RTL 2), spricht von ihresgleichen als „musikalische Produkte“, die keinerlei Möglichkeit der Selbstbestimmung gehabt hätten.

Während die kurzweiligen Folgen eins und zwei nicht zuletzt dank der „Spiegel“-Autorin Anja Rützel, eine der wenigen hierzulande, die sich mit viel Sachverstand in die gern als „Trash-TV“ geschmähten Untiefen der Unterhaltung wagt, kurzweilige Medienkritik bieten, kommt Teil drei über die Transformation Küblböcks zu Lana Kaiser einem Strömungsabriss gleich. Wo vorher Fakten dominierten, bieten viele Aussagen bloß noch Gerüchte, Hörensagen und Küchenpsychologie. Das Privatleben des Sängers hat schon vorher eine große Rolle gespielt, doch nun wandelt sich die bis dahin seriöse Dokumentation stellenweise zur Kolportage. Weil Küblböck vorübergehend auf Mallorca lebte, präsentiert Milewski diverse Impressionen der Insel; zur Wahrheitsfindung trägt das ebenso wenig bei wie die Aussagen der Wirtin seiner Berliner Stammkneipe oder die Erinnerungen einer Mitreisenden auf jenem Kreuzfahrtschiff, auf dem sich Lana Kaiser am 9. September 2018 mutmaßlich das Leben genommen hat.

Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser. Die ARD zeigt Teil eins der Dokumentation am Mittwoch, 23.50 Uhr. Die Folgen zwei und drei sind nur in der ARD-Mediathek zu sehen.