Neu im Kino „The Smashing Machine”

Dwayne Johnson spielt Mixed-Martial-Arts Kämpfer Mark Kerr

Dwayne Johnson spielt in „The Smashing Machine” den MMA-Star Mark Kerr in den späten 90ern, als in dem Sport so ziemlich alles erlaubt war. Ein Blick hinter die Fassade.

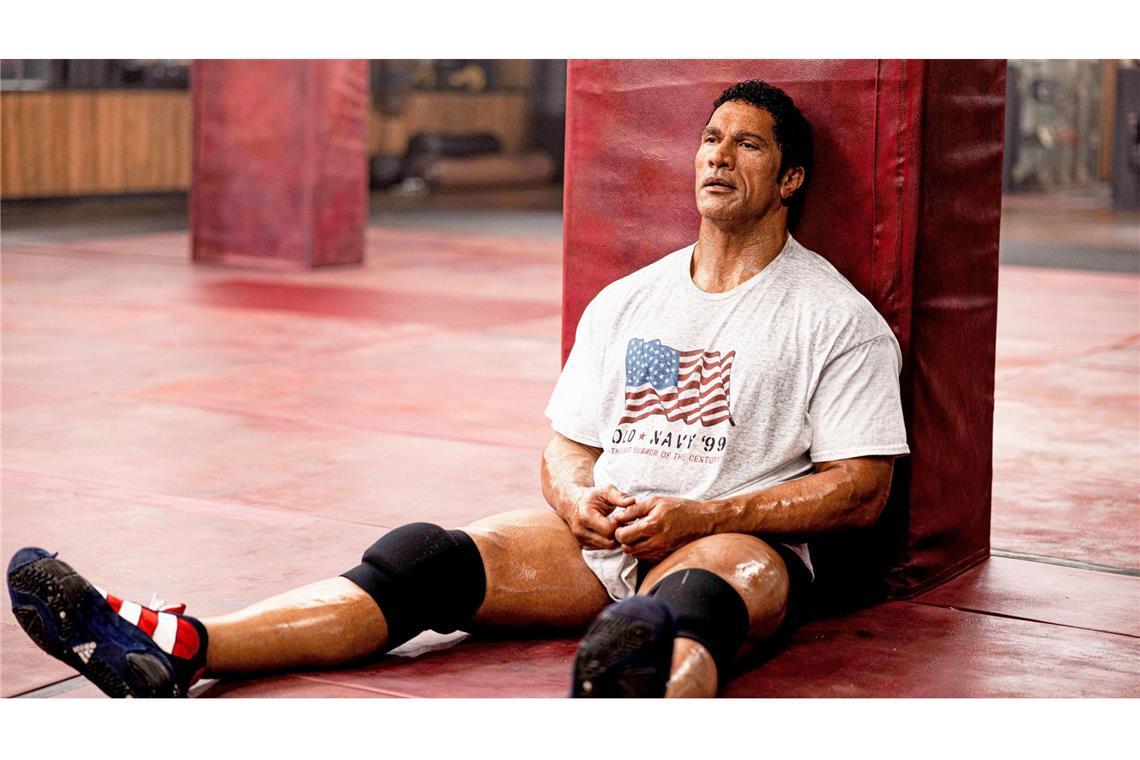

Zerrissener Held: Schauspieler und Ex-Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson glänzt in der Rolle des Mixed-Martial-Arts-Pioniers Mark Kerr.

Von Martin Schwickert

Die alte Dame, die mit ihrem Enkel beim Arzt im Wartezimmer sitzt, schaut durch ihre dicke Brille etwas verängstigt herüber. Ihr gegenüber sitzt ein riesiger, muskulöser Kerl, dessen Körpergröße nicht in Zentimetern, sondern Kubikmetern bemessen werden müsste. Über sein Gesicht verteilen sich Schwellungen, Blutergüsse und Platzwunden, die unmissverständlich auf eine körperliche Auseinandersetzung verweisen.

Aber dann fängt der Berg von einem Mann an mit sanfter Stimme zu sprechen. Sie wundere sich sicher über seine Blessuren, fragt er und erklärt ihr, dass er als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in den Ring gestiegen ist – eine Sportart in der verschiedene Kampfarten vom Ringen bis zum Kickboxen erlaubt sind. Am Ende des Gesprächs hat die Großmutter ihre Angst verloren und der Enkel bittet den Mann schüchtern um ein Autogramm. Diese kleine, alltägliche Szene ist prototypisch für die Herangehensweise von Benny Safdies „The Smashing Machine“, der den real existierenden MMA-Kämpfer Mark Kerr porträtiert und gleichzeitig bemüht ist, mit den Konventionen des Sportfilms zu brechen. Mixed Martial Arts ist eine der härtesten und brutalsten Kampfsportarten und treibt heute eine millionenschwere Unterhaltungsindustrie an. Mit seinem Film kehrt Safdie zu den Anfängen das Sports in den späten 90er Jahren zurück, in denen so ziemlich alles im Ring erlaubt war, um den Gegner fertig zu machen.

Starker Körper, fragile Seele

Kerr (Dwayne Johnson) gewinnt einen Kampf nach dem anderen, indem er seine Kontrahenten an den Beinen packt, zu Boden ringt, in die Klemme nimmt und so lange auf deren Gesicht einschlägt, bis sie kampfunfähig sind. Auch wenn Safdie diese Szenen aus großer Distanz filmt und mit Free-Jazz-Klängen kontrapunktisch unterlegt, ist die Brutalität, für die sich ein wachsendes Publikum begeistert, schwer zu ertragen. Für Kerr ist die Unterwerfung der Gegner und der Sieg vor jubelnden Zuschauern ein orgiastischer Rausch, zu dem sich mit Opiaten und Schmerzmitteln ein anderer Rausch, eine schwere Sucht und schließlich die erste Niederlage gesellt. Im Gegensatz zu anderen Sportfilmen wie „Rocky“, die den hindernisreichen Weg zum hart verdienten Ruhm vermessen, stellt „The Smashing Machine” einen Sieger ins Zentrum, der lernen muss zu verlieren.

Mühsam ist auch dieser Weg, der durch eine Entzugsklinik und ein langsames Aufbautraining zu weiteren Wettkämpfen führt, an deren Ende nicht der entscheidende Sieg, sondern der wiedererlangte Selbstrespekt steht. Dwayne Johnson, der in seinem früheren Leben als erfolgreicher Wrestler im Ring stand und heute mit Franchises wie „Jumanji: Willkomen im Dschungel“ und „Fast & Furious“ zu den umsatzstärksten Hollywood-Stars gehört, arbeitet in der Rolle des hünenhaften Ringkämpfers den Widerspruch zwischen körperlicher Stärke und seelischer Fragilität glaubhaft heraus. Mit Perücke und aufwendigen Gesichtsprothesen ist er kaum wiederzuerkennen. Für Johnson ist dieser Film, der in Venedig den Silbernen Löwen für die beste Regie bekam, ein vielversprechender Versuch jenseits des Actiongetöses als Schauspieler ernst genommen zu werden. Ihm gegenüber steht in der Rolle von Kerrs langjähriger Lebensgefährtin Dawn Staples die stets verlässliche Emily Blunt, deren Figur sich dem Klischee der bedingungslosen Unterstützerin entzieht und immer wieder toxische Dosen in die turbulente Liebesbeziehung injiziert. Diese interessante Dynamik hätte eine tiefere Betrachtung verdient. Dafür klebt „The Smashing Machine” dann doch zu sehr an seinem Titelhelden, dessen Hypermaskulinität auf den Prüfstand gestellt wird.

Handkamera und historische Distanz

Dies tut Safdie in einem halbdokumentarischen Stil mit viel Handkameraeinsatz und einer körnigen Bildästhetik, die eine gewisse historische Distanz zu den Bildern schafft. Statt des langen Gangs in den Ring, mit dem solche Filme normalerweise den Siegestriumph vorbereiten, zeigt Safdie Kerrs langen Weg zurück in die Kabine nach der ersten Niederlage.

Natürlich wird man Johnsons zusammen gesunkenen Riesenkörper und die Tränen, die sich aus den stoischen Augen langsam ihren Weg bahnen, als eindrucksvolles Kinobild nicht vergessen. Dass selbst ganz starke Männer einmal weinen, ist allerdings keine wirklich bahnbrechende Erkenntnis - auch wenn das in Kampfsportfilmen nur selten erlaubt ist. Aber gerade auf diesen vermeintlichen Widerspruch zielt der Film immer wieder ab, der seinen übermächtigen Helden in die Krise treibt und langsam wieder herausführt, um dessen innere Stärke zu schulen. „Schmerz ist vorübergehend, Stolz ist für immer“ steht auf dem T-Shirt eines Trainers. Das beschreibt ironisch den physischen Ethos des Kampfsports, wird hier jedoch auch als Parole und zweifelhafter Therapieansatz auf den psychischen Gesundungsprozess der heilenden Männerseele übertragen.

The Smashing Machine. USA/Japan/Kanada 2025. Regie: Benny Safdie. Mit Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader. 123 Minuten. Ab 12 Jahren.