Drogen, Kannibalismus, Vergewaltigungen?

Bericht: Keine Belege für rituelle Gewalt in Bischofsnetzwerken

Lange wurde Missbrauchsopfern in der Kirche nicht geglaubt. Das hat sich geändert. Als einzelne extreme Vorwürfe gegen Bischöfe auftauchen, lassen drei Bistümer nachforschen. Stimmen die Erzählungen und woher rühren sie?

© Imago/Depositphotos

Organisierte sexuelle und rituelle Gewalt in der katholischen Kirche? „Wir haben Akten gesichtet und mit mehreren Betroffenen gesprochen. Das eindeutige Ergebnis: An diesen Vorwürfen ist schlicht nichts dran.“

Von KNA/Markus Brauer

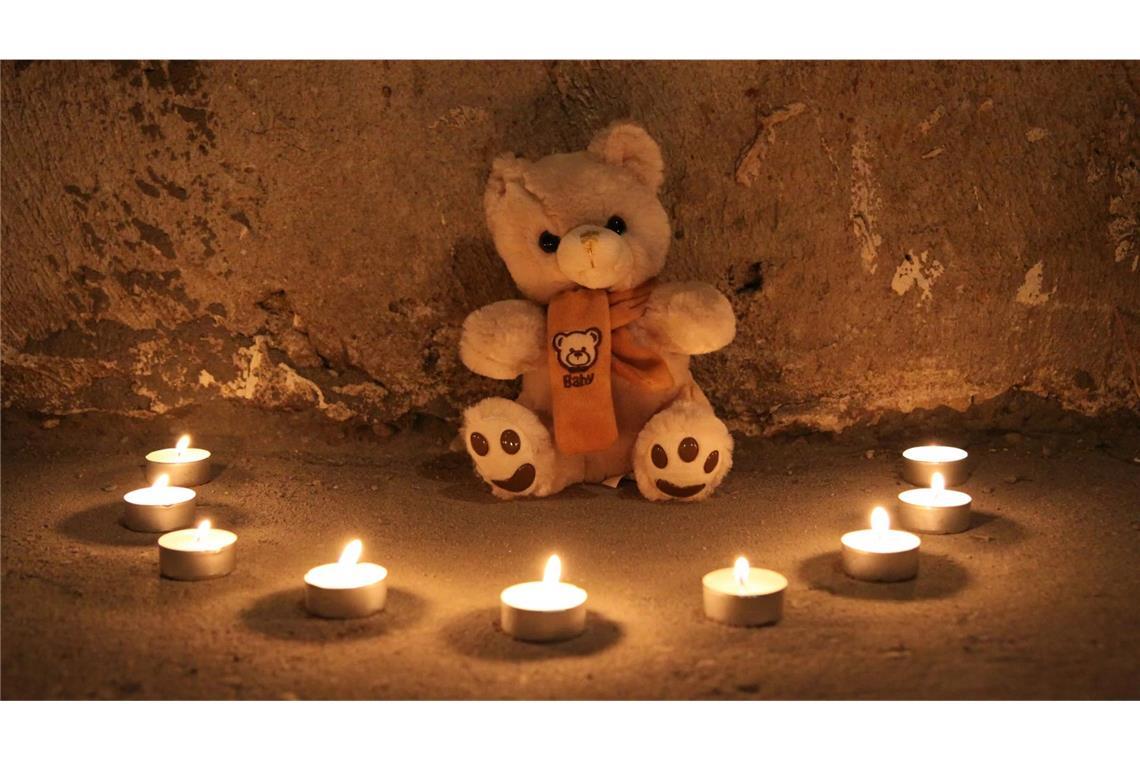

Bischöfe und Kardinäle, die bei Massenvergewaltigungen und Kannibalismus mitmachen, Drogenkuriere beauftragen, Menschen umprogrammieren? Gibt es kirchliche Täternetzwerke, die extremste rituelle Gewalt ausüben, an die sich Opfer nur mühsam erinnern?

Rituelle Gewalt in der deutschen Kirche?

Nachdem bei kirchlichen Ansprechpersonen in Münster und Essen in den Jahren ab 2020 einzelne derartige Vorwürfe von Betroffenen auftauchten, wurden Verantwortliche hellhörig.

Im April 2024 beauftragte daher das Bistum Münster eine Anwaltskanzlei, dem nachzugehen. Die Erzdiözese Köln und das Bistum Essen schlossen sich dem Mandat an. Am Donnerstag (9. Oktober) veröffentlichte die Anwaltskanzlei Feigen Graf ihren 166-seitigen „Bericht über die Untersuchung zu Vorwürfen Ritueller Gewalt“ in den Diözesen Münster, Essen und im Erzbistum Köln.

Extremste Vorwürfe an verstorbene Bischöfe

Die drei Bistümer, so schildert es Rechtsanwalt Matthias Sartorius, haben rund ein Dutzend Anträge auf Zahlungen in Anerkennung des Leids erhalten. Sie unterscheiden sich von den übrigen Hunderten Anträgen dadurch, dass dort „schwerste Straftaten: rituelle Gewalt, Gruppenvergewaltigungen, Totschlag, Kannibalismus, Kindstötungen erwähnt wurden“.

Inzwischen gestorbene Kardinäle und Bischöfe aus den drei Bistümern sowie den Diözesen Paderborn und Hildesheim seien als Mitglieder von Netzwerken solch ritueller Gewalt bezeichnet worden.

Sartorius’ Fazit: „Wir haben Akten gesichtet und mit mehreren Betroffenen gesprochen. Das eindeutige Ergebnis: An diesen Vorwürfen ist schlicht nichts dran.“ Die Untersuchung wurde durch zwei aussagepsychologische Gutachten der Hamburger Rechtspsychologinnen Silvia Gubi-Kelm und Petra Wolf bestätigt.

Problematische Therapien in kirchlichen Beratungsstellen

Woher aber rühren derart extreme Vorwürfe, die sich deutlich unterscheiden von Meldungen zu Missbrauch, die üblicherweise bei diözesanen Stellen oder unabhängigen Ansprechpersonen eingehen? Eine plausible Erklärung seien, so die Studie, suggestive Einflüsse von außen auf die Betroffenen, „insbesondere im Therapiekontext“.

An diesem Punkt, so das Gutachten, trage das Bistum Münster eine Verantwortung. Dessen jahrelang betriebene „Beratungsstelle Organisierte sexuelle und rituelle Gewalt“ sowie ein „Arbeitskreis Rituelle Gewalt“ der Bistümer Münster, Essen und Osnabrück seien Anlaufstelle für Anhänger der sogenannten Rituelle-Gewalt-Theorie gewesen.

Die Arbeit der Beratungsstelle habe Anteil daran, dass sich Betroffene auf der Suche nach einem Ausweg aus Trauma und Hilflosigkeit – und angehalten durch die Therapie – immer tiefer in vermeintliche Erinnerungen verstrickt hätten.

„Der Wille Gottes“

Wenn eine Ideologie zur Begründung oder Rechtfertigung der Gewalt diene, wird sie als rituelle Gewalt bzw. oft auch als ritualisierte Gewalt bezeichnet, heißt es auf einem Beratungsportal zum Thema organisierte sexualisierte und rituelle Gewalt.

Es gebe dabei ganz unterschiedliche Formen der rituellen Gewalt, die Übergänge seien oft fließend. „Elemente ritueller Gewalt können in ganz verschiedenen Kontexten vorkommen. Innerhalb religiöser Sekten wird sexueller Missbrauch häufig mit ‚dem Willen Gottes‘ oder einer anderen übergeordneten Macht begründet.“

Persönlichkeiten umprogrammieren?

Die verschwörerische Rituelle-Gewalt-Theorie geht laut Gutachten über ein oft stark manipulierendes Verhalten von Sexualstraftätern sowie einzeln vorkommende ritualisierte Gewalt hinaus. So behauptet sie, das Bewusstsein von Menschen lasse sich gezielt in mehrere Persönlichkeiten aufspalten, um Personen roboterähnlich zu programmieren (Mind Control) und Erinnerungen auszuschalten, die erst in speziellen Therapien wiedererweckt werden könnten.

Ein zentrales Problem sei eine „fehlende Differenzierung zwischen realen Fällen und Verschwörungsdenken“, erklärt Rechtsanwalt Niklas Kindhäuser, Co-Autor des Berichts. „Eine fehlende kritische Auseinandersetzung mit der Rituelle-Gewalt-Theorie birgt die Gefahr, dem Opferschutz einen Bärendienst zu erweisen“, warnt er.

Viele Betroffene seien zweifellos Opfer von Missbrauch, teilweise auch im kirchlichen Kontext, oder hätten eine anderweitig schwierige Kindheit. Außerdem seien bisher nirgendwo kriminalistische Belege für die geschilderten Gewalttaten gefunden worden.

Warum galten Anträge als plausibel?

„Wir unterstellen den Betroffenen keine Lügen“, stellt Kindhäuser klar. Es gebe aber in den untersuchten Fällen „klare Anhaltspunkte, dass die haltlosen Vorwürfe ritueller Gewalt auf den Therapiekontext zurückzuführen sind“.

In den Gesprächen etwa, so heißt es im Gutachten, habe eine Betroffene bei der Erinnerung an tatsächlich erlittenen Missbrauch gezittert und geweint. Über erst später in Anträgen vorgebrachte Grausamkeiten habe sie dagegen eher ruhig und trocken gesprochen.

Bemerkenswert ist laut Sartorius, dass fast alle Anträge auf Anerkennungszahlungen mit Vorwürfen ritueller Gewalt zunächst auf unterschiedlichen Ebenen für plausibel erklärt wurden. Da hätte man genauer hinschauen müssen. Allerdings sei für die katholische Kirche mit ihrer Geschichte beim Missbrauch eine kritische Auseinandersetzung mit Opfervorwürfen oft eine hohe Hürde.

Betroffenen weiter grundsätzlich glauben

Christel Plenter, Geschäftsführerin der Stabsstelle Intervention und Prävention des Bistums Münster, bekräftigt: „Wir wollen Betroffenen glauben, gerade weil ihnen so lange nicht geglaubt wurde.“ Allerdings seien Schilderungen ritueller Gewalt, „so wie die Untersuchung sie versteht, nicht ohne weiteres zu glauben“. So etwas müsse um aller Beteiligten willen zuerst an die Staatsanwaltschaft gehen.

„Bei Markern für rituelle Gewalt werden wir künftig genauer hinschauen“, betont auch Petra Müller, Interventionsbeauftragte im Bistum Essen. „Wir werden aber jetzt keine Betroffenen vor Gericht schleppen und Rückzahlungen fordern“, betont sie. Auch wenn sich durch das Gutachten Anträge als falsch herausstellen könnten.