Entwicklungschancen für beide Seiten

50 Jahre Gemeindereform in Murrhardt (1): Die Zielplanung des Landesinnenministeriums sah den Anschluss von Fornsbach und Kirchenkirnberg an die Walterichstadt vor. Auch Grab sollte ihr zugeschlagen werden, aber in diesem Fall setzte sich Großerlach durch.

Von Elisabeth Klaper

Murrhardt. Das Jahr 1971 stand auch in der Walterichstadt ganz im Zeichen der Gemeinde-, Kreis- und Verwaltungsreform. Ziel der Landesregierung war es, durch diese die Rahmenbedingungen für das Berufs- und Privatleben der Einwohner kleiner Kommunen im ländlichen Raum zu verbessern. Dazu waren die Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen auf- und auszubauen sowie die veralteten Verwaltungsstrukturen zu modernen Dienstleistungseinrichtungen umzuorganisieren.

Da kleine Kommunen dies wegen der hohen Kosten nicht allein stemmen konnten, förderte das Land freiwillige Zusammenschlüsse mit größeren Kommunen durch „Finanzzuweisungen“, sprich Zuschüssen. Zur Umsetzung der Gemeindereform in der Walterichstadt hatten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Mitglieder des Gemeinderats ein immenses Arbeitspensum zu bewältigen.

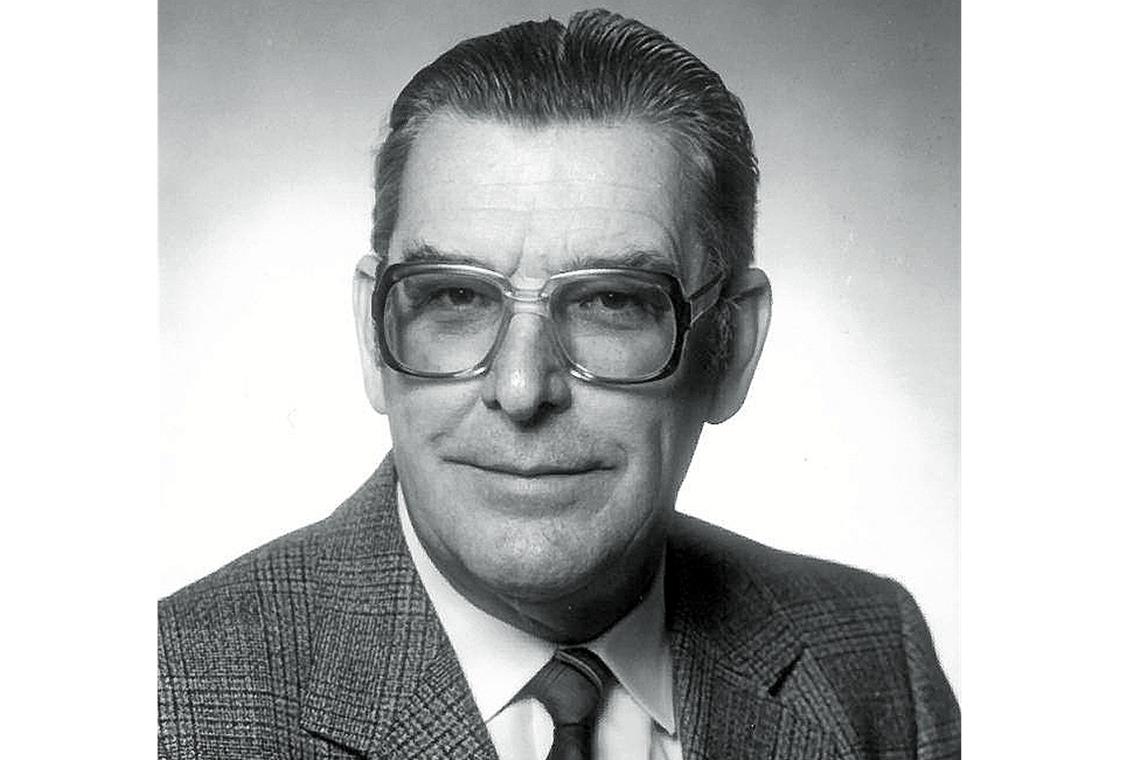

Im Frühjahr 1971 beriet das Gremium über die Zielplanung der Gemeindereform auf Basis der Vorschläge des Regierungspräsidiums Nordwürttemberg. Das Innenministerium wollte sich vor deren Überarbeitung ein Bild über die Auffassungen der Gemeinden und örtlichen Überlegungen verschaffen, berichtete damals Bürgermeister Helmut Götz. Im Landkreis war dazu eine Besprechung mit den Bürgermeistern, Vertretern des Regierungspräsidiums, der regionalen Planungsgemeinschaft sowie der Schulämter geplant.

Die Stellungnahme war bis zum 1. Juli 1971 vorzulegen. Für den Raum Murrhardt schlugen Regierungspräsidium und Landratsamt die Eingemeindung von Fornsbach, Kirchenkirnberg und Grab vor. Zwischen der Walterichstadt und diesen Nachbargemeinden bestanden seit Langem vielfältige Beziehungen. Nach den örtlichen Gegebenheiten sollten im Rahmen einer weiteren Feinabstimmung auch Ortsteile weiterer benachbarter Kommunen der Stadt Murrhardt eingegliedert werden, sofern die Mehrheit von deren Bürgern zustimmte. So von Fichtenberg die Ortsteile Plapp-, Retzen- und Rupphof sowie Hornberg, da die Einwohner vom Plapphof stark mit Fornsbach verbunden sind und dieser Ortsteil westlich der Schanz als natürliche Grenze zwischen dem Murr- und Rottal liegt. Der Ortsteil Hornberg liegt zwischen den Kirchenkirnberger Teilorten Spielhof und Unterneustetten sowie dem Plapphof. In den drei Orten herrschten etwa gleiche Verhältnisse, sie hatten rund 120 Einwohner. Weiter sollte der Ortsteil Fautspach der Gemeinde Sechselberg nach Murrhardt eingemeindet werden, denn die Bürger Fautspachs waren wirtschaftlich und kirchlich nach Murrhardt orientiert und nutzten den Friedhof in Vorderwestermurr.

Nach dem Vollzug sämtlicher Eingliederungen hätte Murrhardt rund 14000 Einwohner gehabt und die Markungsfläche rund 9000 Hektar betragen. Damit wären die flächenbezogenen Aufgaben der Stadt Murrhardt so groß gewesen, dass von weiteren Eingliederungen abgesehen werden sollte. Das Stadtparlament stimmte den Vorschlägen von Regierungspräsidium und Landratsamt zu.

„Nach der Zielplanung des Landes sollen die Gemeinden Fornsbach, Kirchenkirnberg und Grab mit Murrhardt künftig eine Verwaltungseinheit bilden. Alle Bürger sollen gleiche Entwicklungschancen haben, egal wo sie wohnen“, erläuterte Götz im Rechenschaftsbericht zur Gemeindereform bei einer Bürgerversammlung in der Stadthalle Anfang Juni 1971. Die Gemeindeverwaltung habe sich zur Dienstleistungsverwaltung gewandelt. Öffentliche Einrichtungen wie die Versorgungsinfrastruktur, Kindergärten und Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Friedhöfe verlangten immer höhere Investitions-, Betriebs- und Erhaltungskosten. Darum könnten diese nur dort geschaffen werden, wo eine entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung gewährleistet ist. „Dazu ist auch eine gewisse Gemeindegröße erforderlich. Um Gemeindezusammenschlüsse attraktiver zu machen, hat das Land als besonderen Anreiz Mehrzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für freiwillige Gemeindezusammenschlüsse geschaffen. Darum muss Murrhardt diese Chance nutzen, denn die in der Zielplanung genannten Gemeinden gehören zum Einzugsgebiet der Stadt und sind kulturell und wirtschaftlich mit Murrhardt verbunden“, verdeutlichte der Bürgermeister. Da die Walterichstadt (ab 1973) an der Grenze des neu gebildeten Rems-Murr-Kreises liege, müsse das Gewicht des Raumes gestärkt werden. „Die finanziellen Sonderzuweisungen in Höhe von rund drei Millionen D-Mark, die Murrhardt in den nächsten zehn Jahren erhält, sollten wir uns nicht entgehen lassen. Die Eingliederung Fornsbachs bedeutet, dass Murrhardt weitere dringend notwendige Siedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vor allem im Gewerbebereich erhält, auch können die gemeinsamen Interessen im Bereich Fremdenverkehr effektiver weiterbetrieben werden,“ so der Bürgermeister.

„Auch Grab sollte nach Murrhardt eingemeindet werden: Die Gemeinde gehörte bis 1848 zu Murrhardt, und einige Teilorte waren schon immer dorthin orientiert“, erzählt Zeitzeuge und Altstadtrat Rolf Schweizer. „Es gab Verhandlungen zwischen Murrhardt und Grab, doch bestand ein großes Problem: Erich Schunter war zugleich Bürgermeister von Großerlach und von Grab, und ihm war es wichtig, dass beide Gemeinden zusammenbleiben.“ Und Schunters Ehefrau, die Gemeindeschwester und Sozialfürsorgerin war, habe sich ebenfalls stark für das Ziel ihres Mannes eingesetzt, vor allem bei alten und kranken Einwohnern. Laut Schweizer seien die Graber Teilorte Frankenweiler und Trauzenbach für Murrhardt gewesen, der restliche Teil von Grab habe sich indes vom Bürgermeisterehepaar Schunter beeinflussen lassen. So habe schließlich eine Mehrheit der Bürger von Grab für die Eingemeindung nach Großerlach gestimmt, berichtet der Zeitzeuge.

„Die Eingliederung Fornsbachs bedeutet, dass Murrhardt weitere dringend notwendige Siedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vor allem im Gewerbebereich erhält.“

Helmut Götz, ehemaliger Bürgermeister, bei den Verhandlungen zur Gemeindereform