Expressionismus-Ausstellung

Nackte Haut ist nicht grün, oder?

Die Nazis haben ihre Kunst verboten und beschlagnahmt. Mannheim zeigt nun einige dieser Werke. Aber die Expressionisten hatten selbst ihre Schattenseiten.

© Kunsthalle Mannheim/Thomas Henne

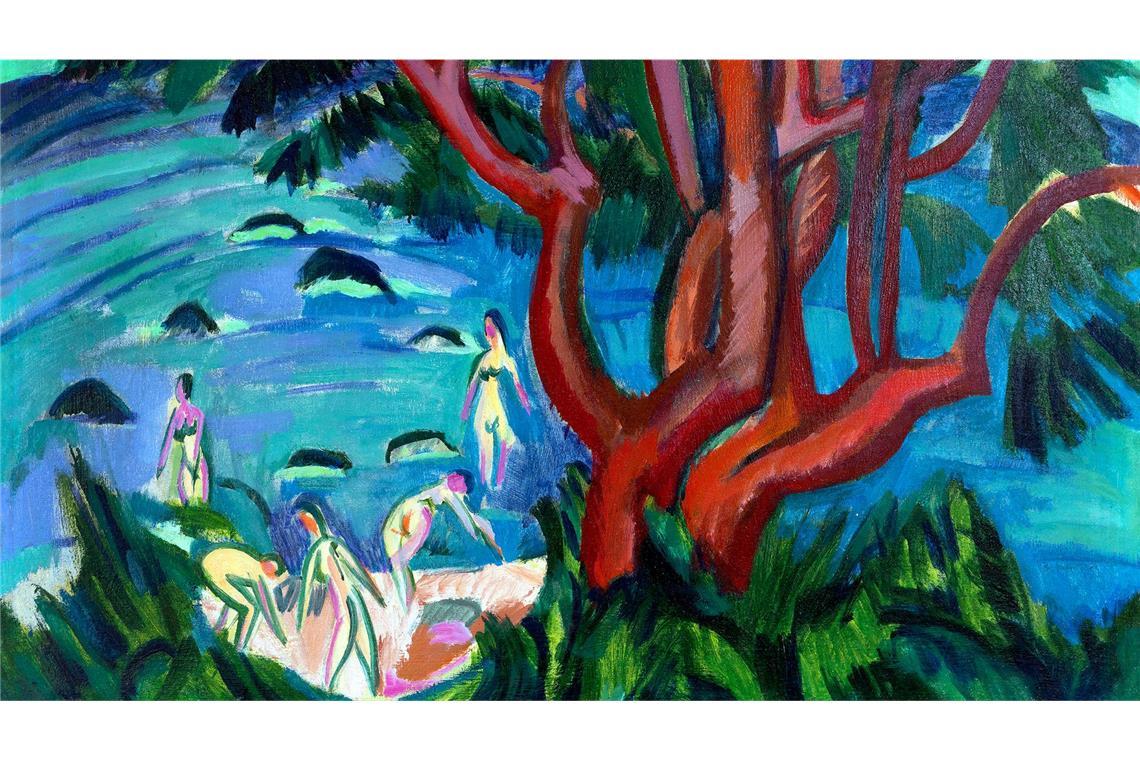

Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Roter Baum am Strand“ von 1913.

Von Adrienne Braun

Natürlich könnte man sagen: Baumstämme sind doch nicht rot. Oder Frauen – ihre Haut mag strahlend weiß wirken, aber sicher nicht grün wie Büsche oder Blätter. Die Maler des Expressionismus gingen kühn ans Werk, malten knallorange Baumkronen und lilafarbene Wolken oder auch Körper, die so eckig sind, als wären sie mit dem Lineal gezeichnet. Schaut so die Wirklichkeit aus? Natürlich nicht.

Wer dieser Tage durch die Kunsthalle Mannheim schlendert, wird sich vermutlich trotzdem nicht mehr stören an solcherlei „Schmieragen“, wie Adolf Hitler gern jene Gemälde bezeichnete, für die heute viele Millionen Euro bezahlt werden: Landschaften von Ernst Ludwig Kirchner, Aktgemälde von Otto Mueller oder Porträts von Erich Heckel. Sie wollten die Realität nicht eins zu eins abkupfern, sondern den Betrachtern ein ausdrucksstarkes Erlebnis bieten. Und das spürt man in dieser neuen Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim vor vielen Werken, bei denen man lustvoll in starken Farben und aufregenden Formfindungen schwelgen kann.

Expressionismus als Hauptstreitpunkt

Die Kunsthalle war eines der ersten Museen, das expressionistische Kunst ankaufte – damit aber auch früh ins Visier der Nationalsozialisten geriet. Gustav F. Hartlaub wurde als einer der ersten Museumsdirektoren in Deutschland beurlaubt, und ab 1937 wurden große Teile der Expressionistensammlung von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Mit dem, was erhalten blieb, aber auch zahlreichen Leihgaben wurde nun die Sonderausstellung bestückt. Ihr Titel: „Kirchner, Lehmbruck, Nolde. Geschichten des Expressionismus in Mannheim“.

Zu diesen Geschichten gehört die von Herbert Tannenbaum (1892–1958), der in Mannheim „Das Kunsthaus“ betrieb und über den viele der expressionistischen Werke in die Kunsthalle kamen. Da er obendrein jüdisch war, wurde er bald zur Zielscheibe der Nazis, die ihn verantwortlich für das „Verschleudern öffentlicher Mittel“ machten. Zu den Mannheimer Geschichten gehört auch Otto Gebele von Waldstein, der als Leiter der NSDAP-Ortsgruppe schließlich kommissarischer Hilfsreferent der Kunsthalle wurde und eine Ausstellung initiierte mit „kulturbolschewistischen Bildern“ – diesen verhassten Werken des Expressionismus.

Hinter den Kulissen waren sich die Nazis keineswegs einig über ihr kulturpolitisches Programm, und der Expressionismus wurde bei den Diskussionen zum Hauptstreitpunkt. Joseph Goebbels träumte zwar auch von einer neuen, national ausgerichteten Kunst, hätte aber durchaus Spielraum gelassen für die aktuellen Strömungen. Anders sein Gegenspieler Alfred Rosenberg. Er lehnte jegliche formalen Experimente ab und setzte sich schließlich durch mit der Vorgabe einer „geschlossenen Form“. So wurde alles, was nicht sklavisch die Wirklichkeit kopierte, fortan als „modern“, „kulturbolschewistisch“ oder „entartet“ beschimpft.

Die Mannheimer Ausstellung rückt die Werke ins Zentrum, als wolle man dem Publikum überlassen, selbst spielerisch zu entdecken, wie die Künstler die Motive der Malerei unterordneten und Emil Nolde zum Beispiel fast grob die Farbe auf die Leinwand klatschte – und man doch Wiesen, Wolken und Gräser ausmachen kann. Eher am Rand wird auf den Nationalsozialismus hingewiesen oder auch darauf, dass aus heutiger Sicht durchaus Kritik an einigen Expressionisten angebracht ist – etwa im Bezug auf den Kolonialismus. Emil Nolde reiste zum Beispiel 1913 mit einer medizinisch-demografischen Expedition nach Ozeanien, und Künstler wie Max Pechstein huldigten in ihren Bildern dem Exotismus und stilisierten nackte Einheimische als natürlich und unschuldig.

Die Schau punktet mit Klarheit und Übersichtlichkeit

Leider werden die verschiedenen Perspektiven auf den Expressionismus nicht vertieft. Das ist vielleicht der Preis dafür, dass die Ausstellung klar und übersichtlich ist – und sich wie von selbst erschließt. Nach den farbkräftigen Gemälden wird es düster und folgt Grafik, eine bei den Expressionisten äußerst beliebte Technik. Gerade der Holzschnitt mit seinen scharfen Linien bot sich an für ihre vereinfachende Bildsprache. Die schwarz-weißen Motive – etwa die religiösen Themen von Karl Schmidt-Rottluff – entfalten ihren Reiz jedoch erst auf den zweiten Blick. Dann aber zeigt sich, wie detailreich viele dieser Grafiken sind.

Ein durchaus zwiespältiges Kapitel widmet sich den Akten, die einigen Malern gar nicht jung genug sein konnten. Lina Franziska Fehrmann war gerade mal neun Jahre, als sie das erste Mal nackt posierte, posieren musste. „Fränzi“ wurde weltbekannt, weil Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Max Pechstein das dünne Kind immer wieder malten. Selbst wenn es nicht zu sexuellen Handlungen gekommen sein sollte, war es eine missbräuchliche Situation, die die Eltern den Herren Künstlern offenbar freimütig gewährten – im Dienst der hehren Kunst.

Expressionismus – nur heute eine Männerdomäne

NeuentdeckungenViele Künstlerinnen waren im Expressionismus tätig, vom Kunstmarkt und den großen Ausstellungen blieben sie freilich ausgeschlossen, weshalb ihre Namen in Vergessenheit gerieten. Einige kann man in der Mannheimer Ausstellung neu entdecken, wenn auch nur mit wenigen Werke – darunter Milly Steger, eine der wenigen Bildhauerinnen der Zeit, die sich von Ausdruckstanz inspirieren ließ.

InfoAusstellung bis 11. Januar geöffnet Di – So 10 bis 18 Uhr, Mi 10 bis 20 Uhr. adr