„Im Schatten des Orangenbaums“

Saga einer palästinensischen Familie

Regisseurin Cherien Dabis erzählt in „Im Schatten des Orangenbaums“ eine berührende palästinensische Familiengeschichte über drei Generationen hinweg im Westjordanland.

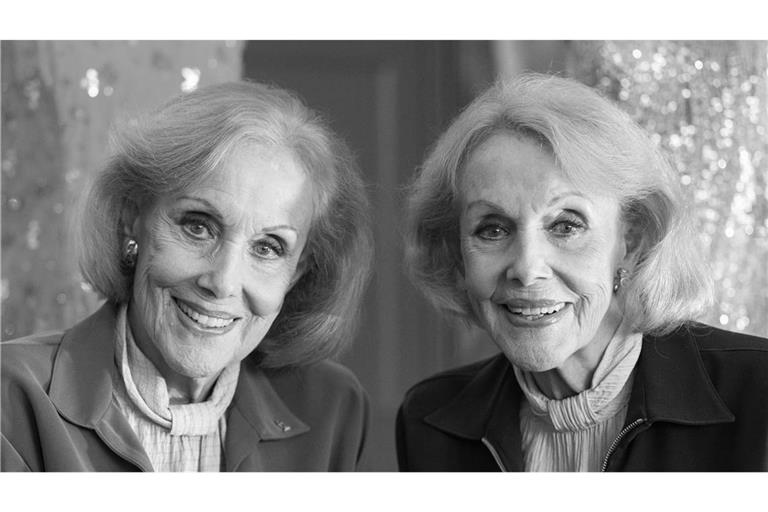

© X Film Verleih

Glücks-Moment vor künstlicher Palmen-Kulisse: Szene aus „Im Schatten des Orangenbaums“

Von Martin Schwickert

Über drei Generationen und mehr als siebzig Jahre hinweg erzählt Cherien Dabis’ „Im Schatten des Orangenbaums“ eine palästinensische Familiengeschichte, in die sich das Trauma der Vertreibung tief eingearbeitet hat.

Der Film beginnt im Jahr 1988, wo der Junge Noor (Muhammad Abed Elrahman) bei einer militanten Protestkundgebung der ersten Intifada in Nablus von israelischen Soldaten angeschossen wird. Mit einem harten Schnitt springt der Film in die Großaufnahme auf das Gesicht der Mutter Hanan (Cherien Dabis), die direkt in die Kamera schaut. „Ich bin hier, um Ihnen zu erzählen, wer mein Sohn ist. Aber um das zu verstehen, muss ich Ihnen erzählen, was seinem Großvater zugestoßen ist“.

Der Krieg rückt jeden Tag näher

Damit spult der Film in das Jahr 1948 zurück, in dem Sharif (Adam Bakri) mit seiner jungen Familie in Jaffa lebt. Das Haus ist umgeben von einem großen Orangenhain, den seine Familie schon seit mehreren Generationen bewirtschaftet. Als die britische Kolonialmacht sich aus Palästina zurückzieht und die Gründung des Staates Israels ausgerufen wird, rücken die Explosionsgeräusche des Krieges jeden Tag näher. Frau und Kinder werden ins Westjordanland in Sicherheit gebracht.

Sharif bleibt in Jaffa, um mit den neuen Machthabern über seinen Familienbesitz zu verhandeln. Aber Haus und Grundstück werden von den herannahenden Armee annektiert, und Sharif landet in einem Zwangsarbeiterlager. Erst zwei Jahre später steht er körperlich und psychisch ausgezehrt vor der Tür seiner Familie.

Verlust von Heimat und Orangenhain

Im Jahr 1978 lebt der alte Sharif (Mohammad Bakri) mit seinem Sohn Salim (Saleh Bakri) und dessen Familie in einem Flüchtlingslager im von Israel besetzten Westjordanland. Das Wohnquartier ist ärmlich, eng, überbevölkert und besteht aus baulich improvisierten Gebäuden. Während der Vater immer noch den Verlust von Heimat und Orangenhain in Jaffa hinterher trauert, versucht Salim als engagierter Lehrer trotz widriger Umstände ein in die Zukunft gewandtes Leben zu führen.

Seine Schwester hat gerade geheiratet und wird wie bereits die anderen Geschwister bald mit ihrem Ehemann ins ferne Ausland emigrieren. Aber Salim kann seine Heimat und vor allem seinen Vater nicht im Stich lassen. Als er mit seinem kleinen Sohn Noor von einer israelischen Militärpatrouille angehalten wird, zwingt ihn einer der Soldaten mit vorgehaltenem Gewehr sich selbst als Esel und seine Frau als Hure zu beschimpfen. Salim tut, was von ihm verlangt wird, um seinen Sohn zu beschützen.

Mut zum großen Epos

Es ist eine kurze markante Szene, in der sich die Willkürherrschaft eines Besatzungsregimes plastisch bündelt. Die erlebte Demütigung treibt einen tiefen Keil zwischen Vater und Sohn, wodurch Noor zu eben jenem rebellischen Teenager wird, der sich zehn Jahre später an dem militanten Protest gegen die israelische Besatzung beteiligt.

Über fünf Zeitebenen hinweg zeigt die Regisseurin, Produzentin und Hauptdarstellerin Dabis, wie sich traumatische Erlebnisse über Generationen hinweg fortsetzen, sich in einem Klima gesellschaftlicher Perspektivlosigkeit potenzieren und scheinbar unaufhaltsam auf ein tragisches Ende hinauslaufen. Dabis beweist mit „Im Schatten des Orangenbaums“ bewusst den Mut zum großen Epos, in dem sie die vom westlichen Blick oftmals ignorierte palästinensische Seite in einer generationsübergreifenden Familien-Saga beleuchtet.

Unübersehbar ist ihr Film als großformatige Hommage an das eigene Volk und dessen Leidenserfahrungen angelegt. „Im Schatten des Orangenbaums“ zeigt, wie die Gründung des Staates Israels, die entscheidend auf dem Trauma der Schoah basiert, mit der sogenannten Nakba (arabisch: Katastrophe), der Vertreibung von etwa 700 000 Palästinenserinnen und Palästinensern, ein neues Trauma hervorgebracht hat, das sich bis zum heutigen Tage fortsetzt. Auch wenn Dabis eine gezielt einseitige, persönliche Perspektive wählt, verfällt sie nicht in einen polemischen Propagandamodus. Im Gegenteil entwickelt der Film seine eigentliche Stärke im letzten Drittel, wenn Salim und Hanan im Moment größter Trauer und Verzweiflung den Mut zu einer Entscheidung finden, welche die eigene Menschlichkeit und nicht die politische Polarisierung oder persönliche Rachekonzepte in den Vordergrund rückt.

Das Herz des toten Sohnes schlägt weiter

Das Herz ihres verstorbenen Sohnes wird im Körper eines israelischen Jungen weiter schlagen und die Organspende fünf weiteren Menschen das Leben retten. Dabis inszeniert diese Entscheidung nicht als selbstloses Happy End, sondern lotet die Zweifel und Widersprüche der Eltern differenziert aus.

Auch wenn der Film nicht bis in die politische Gegenwart hineinragt, ist „Im Schatten des Orangenbaums“ für die aktuelle Nahost-Debatte von großer Aktualität. Denn nur wer die Vergangenheit erinnert, versteht und auch verständlich macht, ist in der Lage, sie hinter sich zu lassen. Ob dieser Prozess nach den Massakern des 7. Oktobers und dem Gazakrieg jemals in Gang kommt, ist eine offene Frage. Aber ein Film wie dieser ist ein kleiner, wichtiger Beitrag zum notwendigen, gegenseitigen Verständnis.

Im Schatten des Orangenbaums: Deutschland/Zypern 2025. Regie: Cherien Dabis. Mit Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri. 145 Minuten. Ab 12 Jahren.