Gotthard-Straßentunnel

Vermeidbares Debakel im Tunnel

Eine gigantische Bohrmaschine aus Baden-Württemberg sollte sich kilometerlang durch die Schweizer Alpen fressen. Nach nur 190 Metern war aber Schluss.

© imago/Anton Geisser

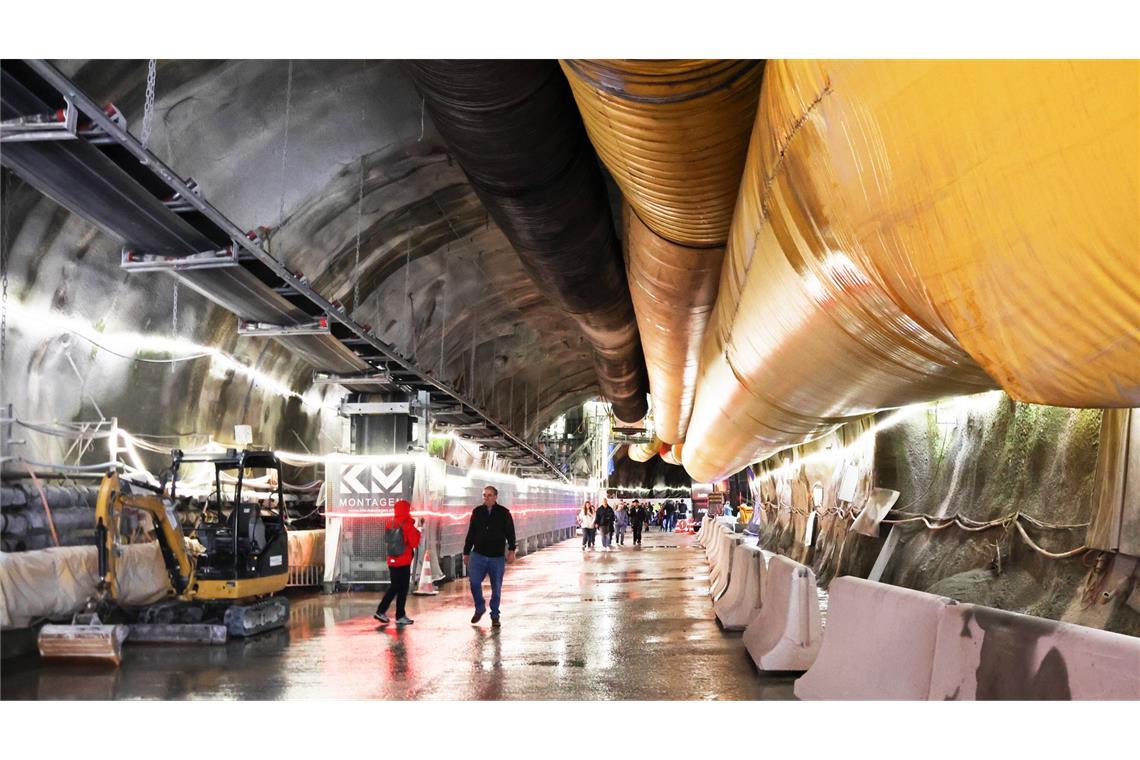

Besucher in der Röhre des Gotthard-Straßentunnels: Dort sind die Bauarbeiten zunächst ins Stocken geraten.

Von Jan Dirk Herbermann

Am Tag der offenen Baustelle zeigten sich die Schweizer Tunnelbohrer von ihrer besten Seite: Mehr als 3000 Menschen strömten in die zweite Röhre des Gotthard-Straßentunnels in Göschenen im Kanton Uri. Die Besucher bestaunten die „unterirdischen Anlagen sowie die imposante Technik“ hieß es überschwänglich vom Schweizer Bundesamt für Straßen (Astra). Der Astra-Gesamtprojektleiter Udo Oppliger betonte, „wie wichtig Transparenz und der direkte Austausch mit der Bevölkerung“ seien. Offenheit ist tatsächlich angesagt: Immerhin verschlingt das Mega-Projekt Zweite Röhre mehr als zwei Milliarden Schweizer Franken.

Was die Schweizer Behörde an diesem Tag Ende August lieber nicht erwähnte, war ein durchaus vermeidbares Debakel auf der Südseite der Baustelle. Nach nur 190 Meter war die 2118 Tonnen schwere Bohrmaschine Paulina Ende Juni im Felsen steckengeblieben. Das Ungetüm aus deutscher Produktion sitzt bis heute fest. Zuerst berichtete das Fernsehmagazin „Rundschau“ über das Malheur, das so gar nicht zu der perfekt funktionierenden Schweiz passen will. Auch könnte die Riesen-Panne ehrgeizige Verkehrspläne im Alpenraum über den Haufen werfen.

Ungetüme mit einem Durchmesser von mehr als zwölf Metern

Paulina und eine weitere Tunnelbohrmaschine, Alessandra, stammen von der Firma Herrenknecht im badischen Schwanau. Nach der Fertigstellung wurden sie in ihre Einzelteile zerlegt, mit etwa 200 Transporten in die Zentralschweiz verfrachtet und wieder zusammengesetzt. Paulina begann in diesem Jahr, sich vom südlichen Airolo her durch das Gestein zu fressen. Im nördlichen Göschenen ging Alessandra an den Start.

Die Ungetüme mit einem Durchmesser von mehr als zwölf Metern, einer Länge von 110 Metern und einer Leistung von über 7000 PS sollten bis 2027 die gesamte Röhre bohren. Es werde „mit einem täglichen Fortschritt von bis zu 20 Metern gerechnet“, hatte das Straßenamt prognostiziert. Nach dem sogenannten Durchstich sollen die Kolosse demontiert und weggeschafft werden – so lautete der Plan. Herrenknecht wollte sich aus „vertraglichen“ Gründen nicht zu den Ereignissen äußern.

Helvetiens Bundesamt für Straßen hingegen antwortete rasch auf eine Anfrage: Paulina sei auf „stark geklüftetes und teilweise loses Gestein sowie Hohlräume“ getroffen und hätte nicht weiter vordringen können, erläutert das Astra. In der Tat gelten Hohlräume im Tunnelbau als sehr riskant. Sie stellen ein „großes Gefährdungspotenzial“ dar, heißt es etwa in der Schrift „Hohlraumerkundung im Tunnelbau“. Angesichts des Stillstands musste das Astra handeln. Es entschied, „den betroffenen Abschnitt auf einer Länge von rund 500 Metern im konventionellen Sprengvortrieb auszuführen“. Tief unten im Gotthard machen nun Explosionen den Weg frei – und verursachen Zusatzkosten von bis zu 20 Millionen Schweizer Franken.

Experten: Bauvorhaben dauert zwei Jahre länger

Schlimmer noch: Die erzwungenen Sprengungen drohen das gesamte Vorhaben weit zurückzuwerfen. Experten warnen laut der „Rundschau“ vor Verzögerungen von bis zu zwei Jahren. Das Astra aber will an dem festgesetzten Eröffnungstermin für die zweite Röhre des Gotthard-Straßentunnels nicht rütteln: Von 2030 an sollen Autos, Busse und Lastwagen durch das fast 17 Kilometer lange Bauwerk rollen.

Derzeit fließt der Straßenverkehr nur durch die 1980 eröffnete erste Röhre des Gotthard-Straßentunnels – es sind mehrere Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Die ebenfalls knapp 17 Kilometer lange Strecke gilt als eine der zentralen Verkehrsachsen durch das alpine Hochgebirge. Sie braucht jedoch eine Rundum-Sanierung. Während der Modernisierung der ersten Röhre sollen die Fahrzeuge durch die zweite Röhre brausen, an der die Schweizer jetzt werkeln. Schließlich werden die beiden in etwa parallel verlaufenden Röhren auf je einer Fahrspur den Verkehr aufnehmen, eine von Nord nach Süd, eine von Süd nach Nord. Von der neuen Verbindung werden auch Reisende und Unternehmen aus anderen europäischen Ländern profitieren.

Offenbar gab es vorher Warnungen

Dass nun eine Bohrmaschine blockiert ist, kommt laut „Rundschau“ alles andere als überraschend. Warnungen habe es viele gegeben. Nach nur fünf Metern sei Paulina ein erstes Mal steckengeblieben. Das Straßenamt habe den Vorfall verschwiegen. Davor sei schon ein sogenanntes Sondier-Bohrloch eingestürzt. Ein geologisches Gutachten habe 2018 empfohlen, „mindestens die ersten 200 Meter, idealerweise mindestens 400 Meter, ab dem Portal Airolo im Sprengvortrieb zu erstellen“. Erst dann sollte das Straßenamt den „Tunnelbohrmaschinen-Vortrieb in geotechnisch günstigeren Verhältnissen“ starten.

Die Schweizer „Rundschau“ zitiert auch aus einem weiteren geologischen Gutachten, diesmal aus dem Jahr 2020. Die „effektiven Gebirgsverhältnisse“ auf den ersten 200 bis 400 Metern des Tunnels, eventuell bis zu einer Länge von 700 Metern, „ab dem Portal Airolo sind schwierig einzuschätzen“, heißt es dort. Die Gesteine seien wahrscheinlich „bis auf Tunnelniveau aufgelockert und weisen eine verringerte Festigkeit auf“. Offensichtlich nahm das Schweizer Bundesamt für Straßen die zahlreichen Signale nicht ernst.