Rechtsterrorismus

Viele Fragen zur Terrorgruppe NSU sind ungeklärt

Vor 25 Jahren töteten die NSU-Rechtsterroristen ihr erstes Opfer. Neun weitere Menschen starben durch ihre Hand. Zuletzt 2007 in Heilbron Polizistin Michèle Kiesewetter.

© StN

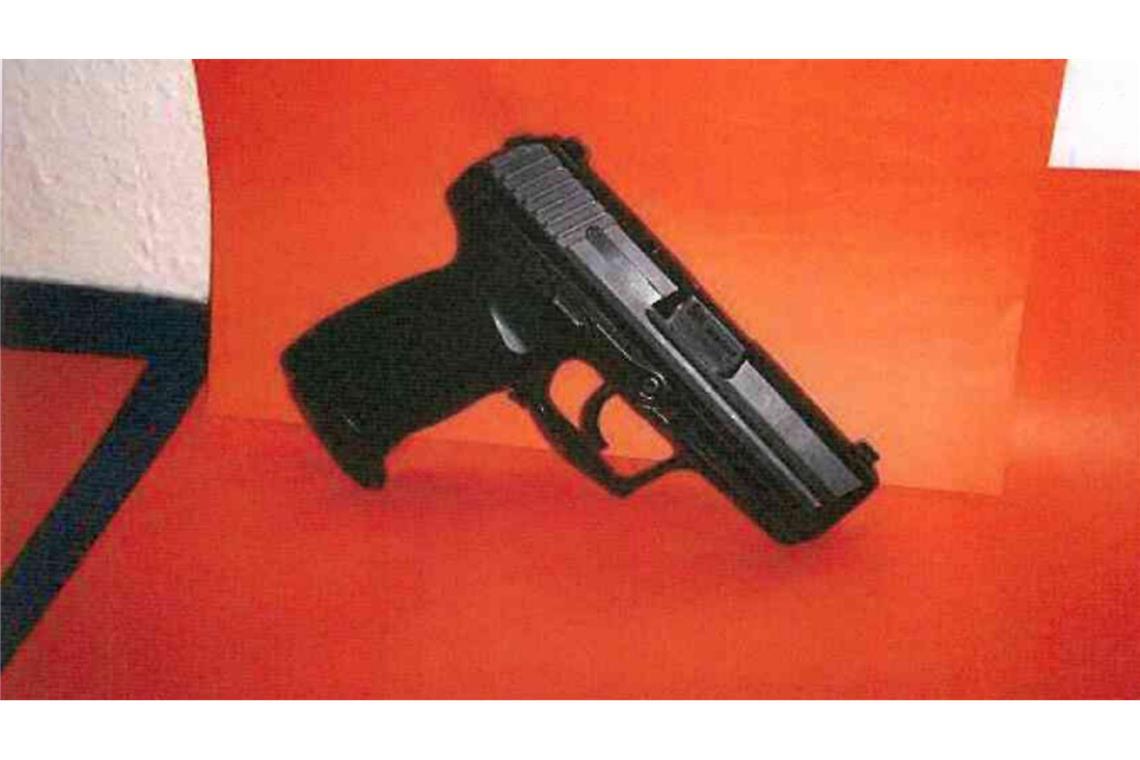

In ihrem Zwickauer-Unterschlupf fotografierten die NSU-Terroristen die gestohlene Dienstwaffe des in Heilbronn 2007 niedergeschossenen Polizisten Martin A., um sie später in ihr Bekennervideo einzufügen.

Von Franz Feyder

Der Blick der Polizisten fiel sofort auf die Polizeipistole vom Typ P 2000, Waffennummer 116-021769 auf dem Tisch, als sie am Mittag des 4. Novembers 2011 die Tür des noch rauchenden „Sunlight“-Wohnmobil öffneten. Abgestellt im Norden Eisenachs, im Vorort Stregda, gleich am ausgetrockneten Feuerlöschteich. Im Camper vermuteten die Streife die Bankräuber, die um 9.21 Uhr die Filiale der Wartburg-Sparkasse am Nordplatz 13 überfallen sowie 71 920 Euro erbeutet hatten und zunächst mit Fahrrädern geflohen waren. Um 12.05 Uhr hörte der Streifenführer in der Straße „Am Schafrain“ in dem weißen Fiat Ducato „ein Bewegungsgeräusch“, dann fielen Schüsse, es quoll Rauch aus dem Wohnmobil.

Als das Feuer 22 Minuten später gelöscht war, machten die Polizisten einen grausigen Fund: Mit Kopfschüssen töten sich die beiden Männer, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Eine Pumpgun, eine Schrotflinte, lag neben den Leichen. Die Polizeipistole gehörte, wie wenig später festgestellt wurde, Michèle Kiesewetter. Die Polizeimeisterin war am 25. April 2007 zusammen mit ihrem Kollegen Martin A. in Heilbronn in ihrem Streifenwagen niedergeschossen worden. Kiesewetter starb, ihr Kollege überlebte schwerst verletzt. Die Dienstwaffen beider Polizisten wurden gestohlen.

In den Tagen nach Eisenach tauchten Bekennervideos auf, in den eine sich „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) nennende Gruppe zu zahlreichen Anschlägen und Morden bekannte: Beginnend mit Enver Simsek, ermordet am 9. September 2000 in Nürnberg, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat, endend mit Michèle Kiesewetter. Beate Zschäpe, die Dritte im NSU-Bund, hatte die Filmchen während ihrer Flucht verschickt – bevor sie sich stellte.

Fortan galt der NSU als die gravierendste Erscheinungen rechtsterroristischer Gewalt in Deutschland: Zwischen 2000 und 2007 konnte das Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nahezu ungestört bomben und erschießen, zahlreiche Banken überfallen. Erschütternde Taten – nicht nur wegen ihrer Brutalität, sondern auch deshalb, weil die Sicherheitsbehörden massiv versagten.

Ermittlungen gegen Verwandte und Freunde

Über Jahre hinweg konzentrierten sich die Ermittler nahezu ausschließlich auf das Umfeld der Opfer. Sie entwickelten die Hypothese einer sogenannten Döner-Mafia, verfolgten Spuren im Bereich organisierter Kriminalität und belasteten wiederholt Angehörige der Ermordeten. Hinweise auf einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund wurden zwar vereinzelt geäußert, jedoch nie systematisch verfolgt. Erst die Selbstenttarnung des NSU im November 2011 machte das Ausmaß des rechten Terrornetzwerks sichtbar.

Die Aufarbeitung brachte schwerwiegende Fehler ans Licht: Im Bundesamt für Verfassungsschutz wurden am 11. November 2011 – nur Tage nach dem Auffliegen des NSU – Akten, die wichtige Informationen über Spitzel im Umfeld des NSU enthielten, vernichtet. Mehrere Nachrichtendienste und Polizeibehörden verfügten über Jahre hinweg über Hinweise auf die drei Untergetauchten, ohne sie effektiv zu nutzen. Besonders die Rolle der zahlreichen V-Leute im „Thüringer Heimatschutz“, aus dem das Trio hervorging, wirft bis heute viele Fragen auf.

Die Akten, die unserer Redaktion vollumfänglich vorliegen, weisen darauf hin, dass staatliche Stellen sehr viel näher am Geschehen waren, als dies offiziell eingeräumt wird.

Verfassungsschützer während des Mordes in Kassel am Tatort

Auch im Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte, der von 2013 bis 2018 in München geführt wurde, wurden viele Fragen nicht geklärt. Zwar wurde Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt, ihr Unterstützungsnetzwerk jedoch blieb weitgehend im Dunkeln. Mehr als hundert Personen sollen den NSU über Jahre hinweg logistisch, finanziell oder mit Unterkünften unterstützt haben. Nur in wenigen Fällen wurden Beschuldigte angeklagt. Damit bleibt unklar, wie groß das tatsächliche Netzwerk war, ob weitere Personen an den Morden direkt beteiligt waren.

Ungeklärt ist bis heute auch die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes im Mordfall Halit Yozgat in Kassel 2006. Am Tatort zur Tatzeit befand sich Verfassungsschützer Andreas T., dessen mutmaßlich rechtsextremer Hintergrund, seine genauen Beobachtungen und mögliche Verstrickungen allenfalls am Rande aufgeklärt wurden. Besonders brisant: Die entsprechenden Akten sind unter Verschluss gestellt.

Viele offene Fragen zeigen, dass der NSU extremistische Gewalt und Staatsversagen offenbart. Das führt zu einem erheblichen Vertrauensverlust in Polizei und Verfassungsschutz. Wesentliche Fragen rund um den NSU sind ungeklärt: Welche Rolle spielten Informanten des Verfassungsschutzes, der Polizei? Welche Unterstützer sind bis heute unerkannt? Inwiefern sind staatliche Strukturen selbst Teil des Problems? Antworten darauf sind geschuldet. Klar ist nur: Der NSU markiert eine tiefe Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte – als Beispiel rechtsterroristischer Gewalt und als Mahnmal für das Versagen staatlicher Institutionen.