Als Orte fusionieren mussten

Von Zwangsehen und Abschlachtprämien

Zwei Drittel der Gemeinden im Südwesten haben bei der Gemeindereform vor 50 Jahren ihre Selbstständigkeit verloren. Ob Albstadt, Aalen oder LE – die Kämpfe waren hochemotional.

©

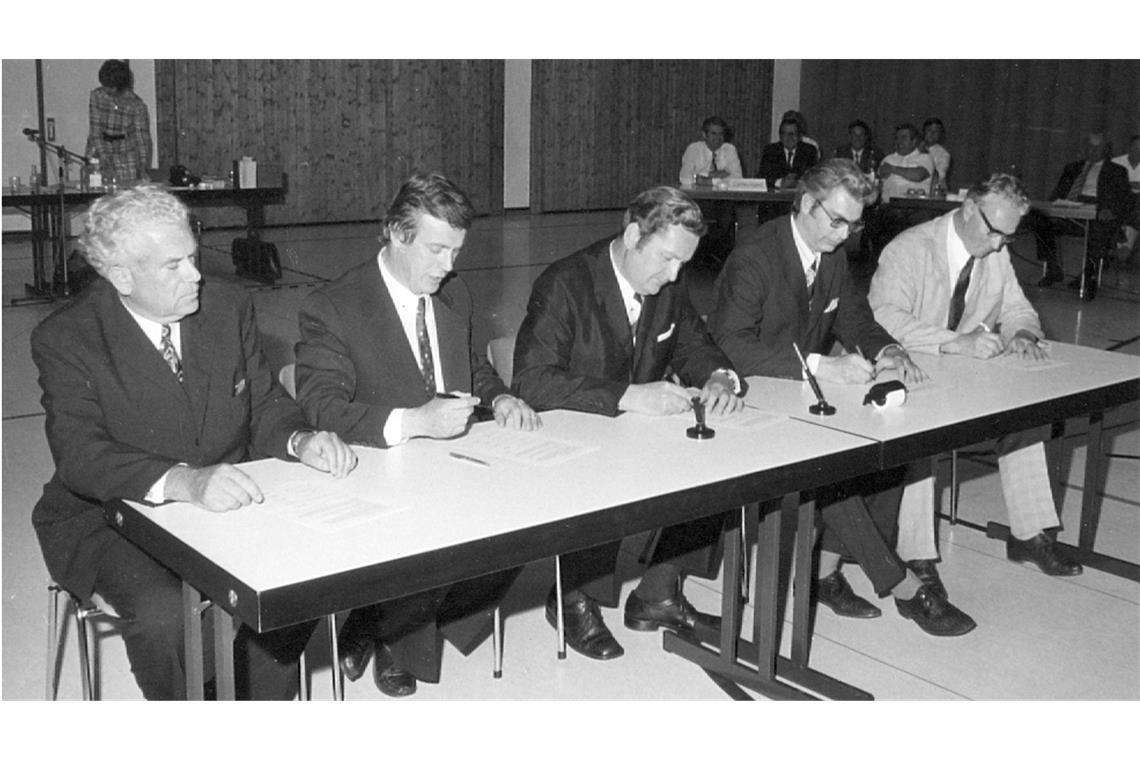

Auch die Fusion von fünf Filderdörfern zu Filderstadt stieß bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe – am Ende unterzeichneten die fünf Bürgermeister doch den „Ehevertrag“.

Von Thomas Faltin

Wutbürger – sie gab es auch schon in den 1970er Jahren. In mancher Bürgerversammlung, als es um die Zwangseingemeindung in die nächstgrößere Stadt ging, kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Vor den Hallen versammelten sich Demonstranten, die in der Stuttgarter Regierung Diktatoren am Werk sahen. Und wenn der Schultes eines kleinen Ortes als Morgengabe für die Fusion noch schnell ein neues Feuerwehrhaus heraushandelte, sprachen Kritiker verächtlich von Abschlachtprämie oder Sterbegeld.

Wie verhärtet oft die Fronten waren, zeigt ein Zitat des damaligen Leinfelder Bürgermeisters Eckhard Laible. Er sagte: „Trotzdem bin ich der Auffassung, dass in einer Zeit, in der Nixon und Mao, Brandt und Breschnew miteinander reden, auch Gespräche zwischen Leinfelden und Echterdingen sinnvoll sein könnten.“

So war das damals: Händelstetten, das lag überall im Land.

Viele Städte feiern gerade ihr gemeinsames Jubiläum

Im Juli 1975, also vor 50 Jahren, hat die baden-württembergische Gemeindereform nach einem sechsjährigen Prozess größtenteils ihren Abschluss gefunden. Aus 3379 Ortschaften und Städte sind damals 1111 Kommunen geworden. Heute gibt es kaum noch jemanden, der die Reform in Frage stellt, und deshalb wird derzeit vielerorts gefeiert. Albstadt etwa begeht vom 17. bis 20. Juli ein großes Stadtfest, in Filderstadt hat das Theater Lindenhof extra ein Stück geschrieben, Leinfelden-Echterdingen feiert eigentlich schon das ganze Jahr und hat extra ein Buch zum Jubiläum herausgebracht.

Drei Gründe waren es damals vornehmlich, weshalb in der ganzen Bundesrepublik diese Reformen angestoßen worden waren. Man wollte erstens leistungsfähiger werden und auch eine Bücherei oder ein Freibad anbieten können; Dörfer konnten sich das schlicht nicht leisten. Zweitens hoffte man, die Verwaltungskosten zu senken – Synergieeffekte heben, würde man heute sagen. Und drittens glaubte man, in größeren Einheiten mehr wirtschaftliches Wachstum und damit höhere Steuereinnahmen anschieben zu können.

Das war die vernünftige Seite. Doch bei den Bürgern und bei vielen Kommunalpolitikern herrschte die emotionale Seite vor. In den kleineren Gemeinden wollte man die Selbstständigkeit behalten und nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Stadt aufs Amt fahren müssen. Man fürchtete, dass im großen Stadtmoloch die Bedürfnissen des Teilorts vergessen würden. Und man durchschaute oft das Geschachere nicht und fühlte sich über den Tisch gezogen.

Tatsächlich gab es zwar klare Vorgaben des Landes, aber diese wurden oft nicht eingehalten. In ländlichen Gebieten sollten etwa die neuen Gemeinden mindestens 8000 Einwohner haben. St. Johann im Landkreis Reutlingen, zu dem sich sechs etwa gleich große Dörfer zusammenschlossen, kam allerdings gerade einmal auf 5000 Seelen. Im Ostalbkreis haben eigenständig gebliebene Gemeinden wie Böbingen selbst heute gerade 4600 Bürger. Umgekehrt wurden Orte wie Wasseralfingen, das Stadtrecht besaß und damals fast 10 000 Einwohner hatte, nach Aalen zwangseingemeindet. Viele Bürger glaubten deshalb, über das Wohl oder Wehe einer Gemeinde entschieden vor allem die guten oder eben nicht bestehenden Kontakte nach Stuttgart.

Manche Orte wurden wild zusammengewürfelt

Und tatsächlich nahm das Land teilweise wenig Rücksichten auf die Eigenheiten der Kommunen. Leinfelden und Musberg gehörten zum Beispiel damals noch zum Kreis Böblingen, wurden aber mit Echterdingen und Stetten im Kreis Esslingen verbunden. Wasseralfingen war katholisch, Aalen aber als Reichsstadt evangelisch. Bekannt ist das Beispiel der Fusion des badischen Villingen und des württembergischen Schwenningen. Bis heute gibt es dort unsichtbare Grenzen etwa bei den Sportbezirken, und erst jetzt wird dort auf einem ehemaligen Kasernengelände zwischen den beiden Orten ein gemeinsames Rathaus gebaut. Die Stadtsprecherin Madlen Falke betont allerdings, dass die alten Rathäuser bestehen blieben, weil nicht die ganze Verwaltung umziehe. Und sie betont, dass das Zusammenwachsen längst geschehen sei – so nehme das gemeinsame Schwarzwald-Baar-Klinikum eine verbindende Funktion ein.

Trotzdem darf man sich die Gemeindereform nicht als reine Zwangsmaßnahme vorstellen. In der ersten Phase von 1968 bis 1973 konnten sich alle Orte auf freiwilliger Basis zusammenschließen. Als Zuckerle und Hochzeitsgabe gewährte das Land fünf Jahre lang einen 20-prozentigen Aufschlag auf alle Schlüsselzuweisungen. Überall im Land wurde deshalb heftig um Nachbarorte geworben, überall gab es Verhandlungen. Oft bot man den kleinen Orten an, dass ihr Bürgermeister zum Beigeordneten in der neuen Stadt werden könnte. Und sie erhielten die Zusage, durch die unechte Teilortswahl eine fixe Zahl von Sitzen im Gemeinderat zu bekommen. Schlucken oder geschluckt werden, hieß die Devise.

Erst ab 1973 stieg dann der Druck der Regierung, vertreten durch Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger und Innenminister Karl Schiess (beide CDU). Wasseralfingen wehrte sich bis zuletzt, verlor aber am Ende vor dem Staatsgerichtshof. Aalens Stadtarchivar Georg Feuerbach sieht die rigide Strategie der Stadt deshalb als gescheitert an: Am Ende musste Aalen Wasseralfingen nicht einmal mehr keine Zusicherungen machen.

Erfolg hatten dagegen Böblingen und Sindelfingen, die ebenfalls zwangsweise zusammengehen sollten – sie gewannen ihren Prozess vor dem Staatsgerichtshof, weil das Land das Votum der Bürger nicht eingeholt hatte. Einzigartig ist übrigens, dass die beiden Städte 2011 die Verhandlungen von sich aus wieder aufnahmen, beide Oberbürgermeister waren damals für eine Fusion. Die Gründe waren dieselben wie 1975: man erhoffte sich in der Ehe mehr Finanz- und Durchsetzungskraft. Zustande gekommen ist die Fusion bis heute nicht.

Große Städte konnten zum Zentrum einer Region werden

Ein strittiger Punkt beim Zusammengehen war immer die Namensgebung, die sich teils noch weit bis nach 1975 hinzog. Manche Orte, wie Filderstadt, Albstadt oder St. Johann, kreierten ganz neue Namen. Andere einigten sich am Ende auf teils lange Doppelnamen. Aber selbst das war mühsam: In Leinfelden-Echterdingen zum Beispiel beschloss der Gemeinderat 1976, obwohl der Doppelname schon existierte, mit gerade einer Stimme Mehrheit, dass die Stadt doch nur Leinfelden heißen sollte. Am Ende entschieden 1977 die Bürger selbst.

Ob die damaligen Ziele in den Gemeinden und Städten erreicht worden sind, spielt heute keine Rolle mehr. Schlagkräftiger sind die neuen Kommunen sicherlich geworden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann gratulierte Albstadt etwa mit den Worten: „Mit ihrer Entwicklung zur größten Stadt im Zollernalbkreis hat sich Albstadt nicht nur als wirtschaftliches, sondern auch als kulturelles und soziales Zentrum der Region etabliert.“

Aber letztlich gibt es auch schlichtweg kein Zurück, weshalb alle Bürgermeister die Gemeinsamkeiten betonen. OB Otto Ruppaner in Leinfelden-Echterdingen fasst es etwa so zusammen: „Rückblickend aber war es eine Entscheidung mit Weitblick. Heute ist Leinfelden-Echterdingen wirtschaftlich stark, gut vernetzt und gesellschaftlich gefestigt. Man erkennt das Zusammengewachsene zum Beispiel an gesamtstädtischen Veranstaltungen wie dem Krautfest.“

Nach wissenschaftlichen Maßstäben war die Gemeindereform jedoch nur bedingt ein Erfolg. Vor einigen Jahren kamen die Wirtschaftsexperten Sebastian Blesse und Felix Rösel in einer Metastudie des ZEW Mannheim und des Ifo-Instituts in Dresden zu einem Ergebnis, das für die neuen Kommunen nicht allzu schmeichelhaft ist. Sowohl bei der Verwaltungseffizienz als auch bei der Ausgabensenkung konnten selten Erfolge nachgewiesen werden, so die Forscher. Personal sei ja zum Beispiel nicht entlassen worden, vielmehr seien viele Verwaltungsangestellte oft höhergestuft worden, wenn sie beispielsweise plötzlich in einer Großen Kreisstadt arbeiteten.

Die kleinen Gemeinden halten sich für überlebensfähig

Umgekehrt ließen sich aber unbeabsichtigte Nebenwirkungen nachweisen: Die Bürger sind weniger zufrieden mit der Demokratie und gehen seltener zur Wahl, und die Ungleichheit zwischen den Ortsteilen nimmt zu“, heißt es in der Studie. Sie empfehlen, künftig nicht mehr mit der Brechstange vorzugehen, sondern schonendere Alternativen zu entwickeln – interkommunale Zusammenarbeit statt Zwangsehe sozusagen.

Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle – die Gemeinde hat mit ihm gerade zehn Angestellte – tut genau dies. Schon seit 1972 gebe es eine Verwaltungsgemeinschaft mit vier Nachbarorten, die etwa die Musikschule betreibt oder Baurechtssachen erledigt. Mit anderen Nachbarn hat man die Kläranlage gebaut. Stempfle ist deshalb überzeugt: Small is beautiful – und funktioniert.