Nach dem Scheitern im Bundestag

Was passiert, wenn kein Kanzler gewählt wird?

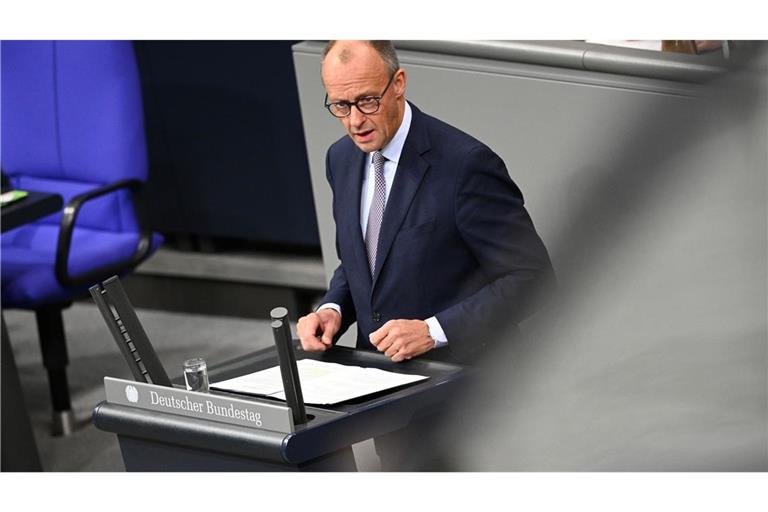

Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang gescheitert – und nun? Das Grundgesetz regelt genau, was passiert, wenn kein Kanzler gewählt wird. Es gibt drei Phasen – und am Ende könnte sogar eine Neuwahl stehen.

© EUS-Nachrichten

Das Grundgesetz sieht einen klar strukturierten Ablauf vor, wenn die Kanzlerwahl im ersten Versuch scheitert.

Von Katrin Jokic

Die gescheiterte Kanzlerwahl im Bundestag hat Deutschland in eine verfassungsgemäße, aber nie zuvor erlebte Situation geführt. CDU-Chef Friedrich Merz verfehlte im ersten Wahlgang die Kanzlermehrheit – und nun stellt sich die Frage: Was passiert, wenn kein Kanzler gewählt wird?

Das Grundgesetz liefert in Artikel 63 eine klare Antwort – und sieht einen dreistufigen Wahlprozess vor.

Phase 1: Der Vorschlag des Bundespräsidenten

Zunächst schlägt der Bundespräsident einen Kandidaten oder eine Kandidatin zur Wahl vor. Das Parlament stimmt ohne Aussprache geheim ab. Wird der Vorschlag angenommen und erhält die Person die absolute Mehrheit der Bundestagsabgeordneten – derzeit mindestens 316 Stimmen –, ist der Kanzler gewählt.

Friedrich Merz erhielt in dieser ersten Phase nur 310 Stimmen. Damit ist der erste Wahlgang gescheitert.

Phase 2: Der Bundestag übernimmt das Verfahren

Nun beginnt Phase zwei: Der Bundestag hat ab dem ersten gescheiterten Wahlgang 14 Tage Zeit, selbst eine Kanzlerin oder einen Kanzler zu wählen. Der Vorschlag kann nun aus der Mitte des Bundestags kommen – das Vorschlagsrecht liegt also nicht mehr beim Bundespräsidenten.

Um einen Kandidaten offiziell ins Rennen zu schicken, bedarf es eines Antrags von mindestens einem Viertel der Abgeordneten oder einer entsprechenden Fraktion. Theoretisch kann nun auch eine andere Person kandidieren – auch jemand, der nicht dem Bundestag angehört.

Innerhalb dieser Frist sind beliebig viele Wahlgänge möglich, solange sie geheim und unter Wahrung der Kanzlermehrheit erfolgen. Für einen erfolgreichen Wahlausgang braucht es erneut mindestens 316 Stimmen. Die Frist muss nicht ausgeschöpft werden – es kann also auch deutlich früher abgestimmt werden.

Phase 3: Die einfache Mehrheit und das letzte Wort des Bundespräsidenten

Bleibt auch nach 14 Tagen die Kanzlerwahl erfolglos, beginnt Phase drei: Ein letzter Wahlgang muss nun unverzüglich stattfinden. Dabei ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält – die absolute Mehrheit ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Allerdings unterscheidet das Grundgesetz, ob die Kanzlermehrheit trotzdem erreicht wurde oder nicht:

- Erhält die gewählte Person die Kanzlermehrheit, muss der Bundespräsident sie ernennen.

- Verfehlt die Person die Kanzlermehrheit, hat der Bundespräsident zwei Optionen: Er ernennt die Person trotzdem zum Bundeskanzler, oder er löst den Bundestag auf.

Im Falle einer Auflösung müsste innerhalb von 60 Tagen neu gewählt werden. Es wäre die letzte Konsequenz einer festgefahrenen Regierungsbildung – ein Schritt mit großer Tragweite.

Bleibt Deutschland bis dahin ohne Kanzler?

Nein. Auch das regelt das Grundgesetz eindeutig- Der bisherige Bundeskanzler, in diesem Fall Olaf Scholz, bleibt geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ernannt ist. Gleiches gilt für alle amtierenden Bundesministerinnen und -minister. Deutschland bleibt also regierungsfähig – wenn auch nur mit eingeschränkter politischer Handlungsfreiheit.

Fazit

Das Grundgesetz sieht einen klar strukturierten Ablauf vor, wenn die Kanzlerwahl im ersten Versuch scheitert. Doch mit jedem weiteren Schritt steigt der Druck auf Parteien, Kandidaten und den Bundestag. Spätestens in Phase drei entscheidet sich, ob sich das Parlament einigen kann – oder ob Deutschland in Neuwahlen geht. Bis dahin bleibt das politische Berlin im Ausnahmezustand.