Ab September 2025

Wie La Niña das Wetter weltweit prägen wird

55 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Abkühlung im Pazifik: Warum Länder laut WMO jetzt auf La Niña vorbereitet sein sollten.

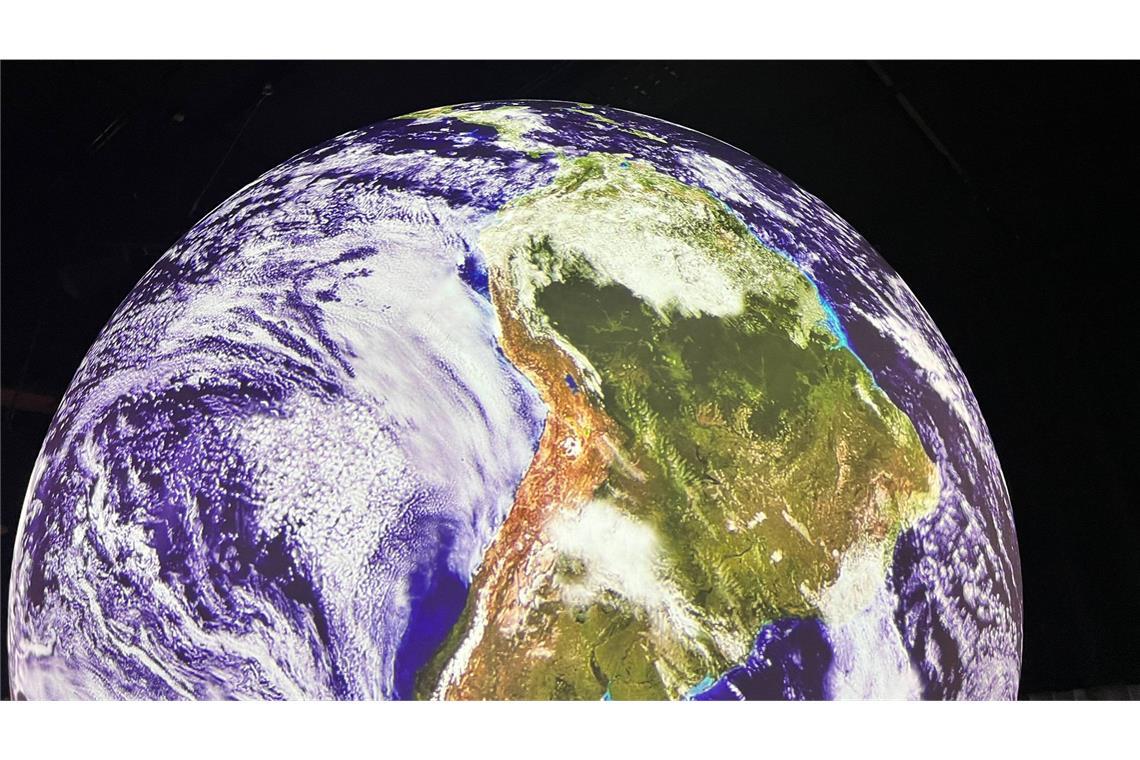

© Imago/Newscom World

El Niño und La Niña begünstigen Extremwetter in vielen Weltregionen. El Niño treibt die globale Durchschnittstemperatur in die Höhe, während La Niña einen kühlenden Effekt hat.

Von Markus Brauer/dpa

El Niño – und sein Gegenpart und La Niña – ist eine Wetteranomalie, die Westküste von Südamerika, Südasien und Australien Extremwetter wie Hitze, Frost, Wirbelstürme und Starkregen verursacht. Die Folgen können Dürren, Riesenwellen, Überschwemmungen und Erdrutsche sein.

Bei El Niño kommt es zu einem Auftreten außergewöhnlicher, nicht zyklischer, veränderter Meeresströmungen im sogenannten ozeanografisch-meteorologischen System (englisch: El Niño-Southern Oscillation/Enso) des äquatorialen Pazifiks.

La Niña könnte ab September Wetter weltweit prägen

El Niño und La Niña begünstigen Extremwetter in vielen Weltregionen. El Niño treibt die globale Durchschnittstemperatur in die Höhe, während La Niña einen kühlenden Effekt hat. Sie tauchen abwechselnd alle paar Jahre auf. Bei beiden verändern sich die Meeres- und Luftströmungen im und über dem süd-südöstlichen Pazifik.

El Niño steht dabei für eine Phase, in der eine bestimmte Region im Pazifischen Ozean besonders warme Wassertemperaturen aufweist. La Niña für die besonders kalte Phase. Die beiden Zyklen wechseln sich durchschnittlich alle drei Jahre ab.

Nun sieht die Weltwetterorganisation (WMO) Anzeichen für das natürliche Wetterphänomen La Niña. Erste Anzeichen könnten sich demnach ab September zeigen, berichtet die WMO. Die Chancen, dass sich die Oberflächentemperatur im äquatorialen Pazifik abkühlt, lägen bei 55 Prozent. Dass es eine neue El Niño-Periode gibt, sei dagegen für September bis Dezember unwahrscheinlich.

Das Mädchen und der Junge

Beim Wetterphänomen La Niña (spanisch: das Mädchen) handelt es sich um ein alle paar Jahre natürlich auftretendes Phänomen. Es ist das Gegenstück zu El Niño (spanisch: der Junge), wobei sich der äquatoriale Pazifik stark aufwärmt.

Das beeinflusst Winde, Luftdruck und Regenfälle – und damit das Wetter in vielen Teilen der Welt. Dürren und regional überdurchschnittlich starke Regenfälle sind die Folge. El Niño erhöht die globale Durchschnittstemperatur. Mit La Niña wird genau die gegenteilige Entwicklung beschrieben.

Weltweit könnten tausende Menschenleben gerettet und Milliarden Dollar eingespart werden, wenn Länder sich auf die Phänomene frühzeitig einstellten und Vorkehrungen treffen, heißt es bei der WMO.

Klimwandel kurz erklärt

Klima-Katastrophe

Die Szenarien der Klimaforscher erinnern an die Katastrophenfilme von Hollywoodregisseur Roland Emmerich. Fakt ist: Das Weltklima gerät aus den Fugen. Überflutete Küsten, schmelzende Gletscher, versauerte Ozeane, sich ausbreitende Wüsten. Um die Folgen der drohenden Katastrophe abzumildern, sehen Experten nur einen Ausweg: „Wir müssen die globalen Emissionen an Kohlendioxid bis 2050 halbieren“, fordert der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber.

CO2-Emissionen

Weltweit werden rund 31 Milliarden Tonnen Kohlendioxid CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Gas und Kohle in die Atmosphäre geblasen. Hinzu kommen rund 6,5 Milliarden Tonnen, die durch Abholzung und Brandrodung entstehen. Trotz aller Bemühungen ist der CO2-Ausstoß seit 2000 um ein Drittel angestiegen. Grund ist vor allem die rasante Industrialisierung von Staaten wie China und Indien.

Atmosphäre

Wo bleiben diese gigantischen Mengen an emittierten Kohlendioxid, die ungefähr zu gleichen Teilen von der Industrie, Gebäudeheizungen und dem Kfz-Verkehr stammen? Nach Abgaben der Deutschen Energie-Agentur (Dena) verbleibt ein Großteil in der Atmosphäre. Fünf bis zehn Milliarden Tonnen werden jährlich in den Ozeanen gebunden. Die Wälder entziehen der Atmosphäre 1,8 bis 5,1 Milliarden Tonnen.

Wetterextreme

Seit Beginn der Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts ist die durchschnittliche Temperatur auf dem blauen Planeten um 0,8 Grad Celsius gestiegen. Mit gravierenden Folgen: Das Polareis schmilzt, Wirbelstürme und Wetterextreme nehmen zu. Damit der Klimawandel nicht unumkehrbar wird, darf sich die Erde nicht mehr als zwei bis drei Grad erwärmen. „Es ist keine scharfe Grenze, aber überschreiten wir sie, so werden die Schäden zusehends unbeherrschbar“, warnt Schellnhuber. Mit der Halbierung der CO2-Emissionen bis 2050 hat sich die Staatengemeinschaft ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. In Industrieländern wie Deutschland sollen es sogar 80 Prozent sein.

CO2-Fußabdruck

Die meisten Menschen machen sich wenig Gedanken über ihre CO2-Bilanz. Dabei hinterlässt jede Tätigkeit, jedes Produkt, jede Dienstleistung, jede Mobilität einen CO2-Fußabdruck. Allein 40 Prozent der klimarelevanten Emissionen werden durch Ernährung und Konsum verursacht. Forscher des Freiburger Öko-Instituts (Institut für angewandte Ökologie) und des Potsdamer Klimaforschungs-Instituts haben errechnet, dass zehn Rollen WC-Papier mit 2,5 Kilogramm CO2 zu Buche schlagen. Wobei 84 Prozent auf die Produktion entfallen. Auch das Internet ist ein CO2-Riese. „Alle Server weltweit haben die gleiche CO2-Emission wie der Flugverkehr“, heißt es bei Umweltschutzorganisation Greenpeace in Hamburg.

Klimaschutz

Jeder Bundesbürger produziert heute durchschnittlich elf Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Bis 2050 könnten die Deutschen ihren CO2-Ausstoß nicht nur halbieren, sondern sogar auf unglaubliche 0,3 Tonnen pro Kopf senken – ohne dass sich ihr Leben dramatisch verändert. Davon ist man bei der Umweltstiftung WWF, bei Greenpeace oder beim Öko-Institut überzeugt. Dieser Wert sei technologisch machbar, wenn die Politik dem Klimaschutz entsprechend Priorität einräumt.