Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“

Wird die AfD jetzt verboten?

Der Verfassungsschutz stuft die AfD erstmals als „gesichert rechtsextremistisch“ ein – ein Schritt mit Signalwirkung, aber noch ohne juristische Konsequenzen. Wird die Partei nun verboten? Ganz so einfach ist es nicht.

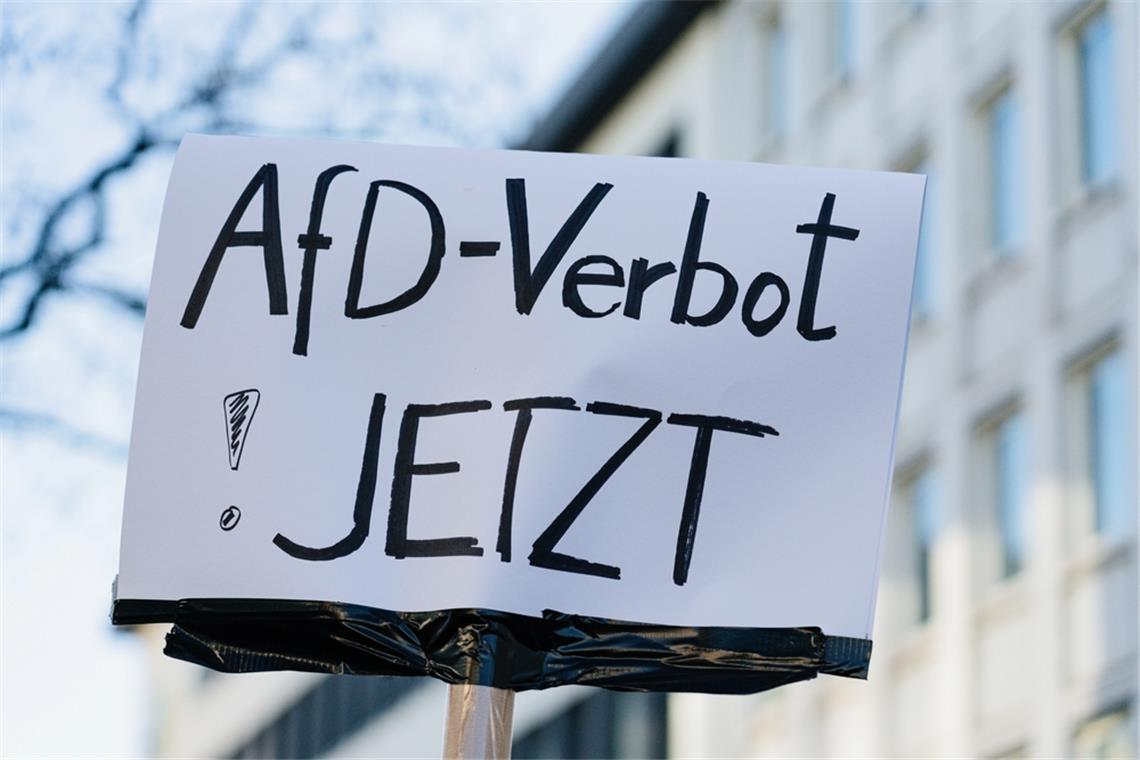

© Corinna Haselmayer/ Shutterstock

Ein Protest-Schild forderte bereits 2024 in Nürnberg ein AfD-Verbot.

Von Redaktion

Am 2. Mai 2025 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD auf Bundesebene erstmals offiziell als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Damit gilt die Partei für die Sicherheitsbehörde nicht mehr nur als Verdachtsfall, sondern als nachgewiesene verfassungsfeindliche Bestrebung. Der Verfassungsschutz begründet die Entscheidung mit einer über 1.000 Seiten umfassenden Materialsammlung, die dokumentiert, wie die Partei gegen zentrale Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstößt – insbesondere gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip.

Die Einstufung bedeutet zwar eine deutliche Verschärfung der staatlichen Bewertung, hat aber zunächst keine unmittelbaren rechtlichen Folgen für die Existenz der Partei. Nachrichtendienstliche Mittel dürfen bereits seit der Hochstufung zum Verdachtsfall im Jahr 2021 eingesetzt werden – daran ändert sich vorerst nichts.

Ein Parteiverbot: kein Automatismus

Die Frage, die nun viele Menschen beschäftigt: Bedeutet die neue Einstufung, dass die AfD verboten wird?

Die kurze Antwort: Nein, zumindest nicht automatisch. Ein Parteiverbotsverfahren kann ausschließlich vom Bundestag, Bundesrat oder der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden. Erst das Gericht entscheidet, ob eine Partei nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes als verfassungswidrig einzustufen und damit aufzulösen ist.

Dabei gelten hohe juristische Hürden. Nicht jede verfassungsfeindliche Haltung reicht aus. Es muss darüber hinaus auch die Möglichkeit bestehen, dass die Partei ihre Ziele überhaupt verwirklichen kann – es geht also um ihre „Wirkmächtigkeit“. Das Bundesverfassungsgericht hatte dies zuletzt im NPD-Urteil von 2017 klargestellt und ein Verbot der rechtsextremen Partei mit Verweis auf ihre politische Bedeutungslosigkeit abgelehnt.

Gab es schon Versuche, die AfD zu verbieten?

Ja – zumindest in Ansätzen. Im Januar 2025 war im Bundestag ein Antrag eingebracht worden, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Dieser Vorstoß – unter anderem unterstützt von Abgeordneten der SPD, Grünen, CDU, Linken und des SSW – scheiterte jedoch an mangelnder Mehrheit. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatten sich zuvor gegen ein schnelles Verfahren ausgesprochen. Ihre Argumentation: Zunächst müsse das Material des Verfassungsschutzes weiter ausgewertet werden.

Am 2. Mai äußerte sich auch Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz zum Thema Afd-Verbotsverfahren. Ein solches solle man jetzt „nicht übers Knie brechen“. Das Bundesverfassungsgericht habe alle Anträge der Vergangenheit abgelehnt, daher sei er gegen einen Schnellschuss.

Was passiert jetzt?

In nächster Zeit wird die AfD mit großer Wahrscheinlichkeit juristisch gegen die Entscheidung des Verfassungsschutzes vorgehen – so wie sie es bereits bei der Einstufung als Verdachtsfall getan hat. Parallel dazu könnte der politische Druck steigen, ein Verbotsverfahren einzuleiten. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt maßgeblich vom politischen Willen im Bundestag ab – und davon, ob es gelingt, eine breite Mehrheit dafür zu gewinnen.

Selbst wenn ein Antrag gestellt wird, wäre ein Parteiverbot nicht von heute auf morgen zu erwarten. Allein das letzte NPD-Verfahren dauerte über drei Jahre.

Die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ markiert das Ende jeder Zweifel daran, wie die Sicherheitsbehörden die Partei politisch verorten. Doch ein Parteiverbot ist damit nicht beschlossen – es bleibt ein eigenständiger, komplizierter und ungewisser Weg. Ob dieser überhaupt eingeschlagen wird, ist eine Frage, die jetzt weniger der Verfassungsschutz als vielmehr die Politik und letztlich das Bundesverfassungsgericht beantworten müssen.