Universum direkt nach dem Urknall

Kosmische Ursuppe war 3,3 Billionen Grad heiß

Millionstel Sekunden nach dem Urknall war das Universum von einem Plasma aus freien Quarks und Gluonen erfüllt. Wie heiß diese kosmische Ursuppe zu verschiedenen Zeiten war, haben Physiker nun in einem Teilchenbeschleuniger gemessen.

© Imago/Wirestock

Direkt nach dem Urknall war unser Universum unvorstellbar heiß und energiereich. In den ersten Sekundenbruchteilen konnten daher weder Atome, noch Kernbausteine oder andere zusammengesetzte Elementarteilchen existieren.

Von Markus Brauer

Der Big-Bang-Theorie zufolge ist unser Universum vor knapp 14 Milliarden Jahren aus einem extrem heißen und dichten Zustand hervorgegangen – dem Urknall. „Diese Hypothese geht davon aus, dass die gesamte Materie im Kosmos in ferner Vergangenheit in einem einzigen Big Bang entstanden ist“, erklärte der Astronom und Mathematiker Fred Hoyle (1915-2001).

Vom Anfang zum Ende des Universums

Der Samen des Universums war dabei viel kleiner als ein Atom und enthielt alle Materie und Energie, die sich heute über viele Milliarden Lichtjahre verteilen. Aus diesem Stoff ist alles entstanden: Sonne und Sterne, Materie und Strahlung – und das Leben. Einfach alles.

Irgendwann – den Grund kennen die Physiker nicht – fing dieser winzige, jenseits aller Vorstellungskraft dicht gepackte und unvorstellbar heiße Raum schlagartig an sich auszudehnen. Und das tut er bis heute.

Doch was wird in ferner Zukunft mit diesem Universum geschehen? Wird es enden? Und wenn ja, wie? „Im Verlauf der nächsten rund 100 Billionen Jahre werden fast alle Sterne ihren Fusionsbrennstoff aufgebraucht haben und zu degenerierten Weißen Zwergen werden“, erklärt der Physiker Matt Caplan von der Illinois State University. „Das Universum wird dann größtenteils aus Schwarzen Löchern und ausgebrannten Sternen bestehen. Es wird ein trauriger, einsamer, kalter Ort sein.“

Unvorstellbar heißer und energiereicher Zustand

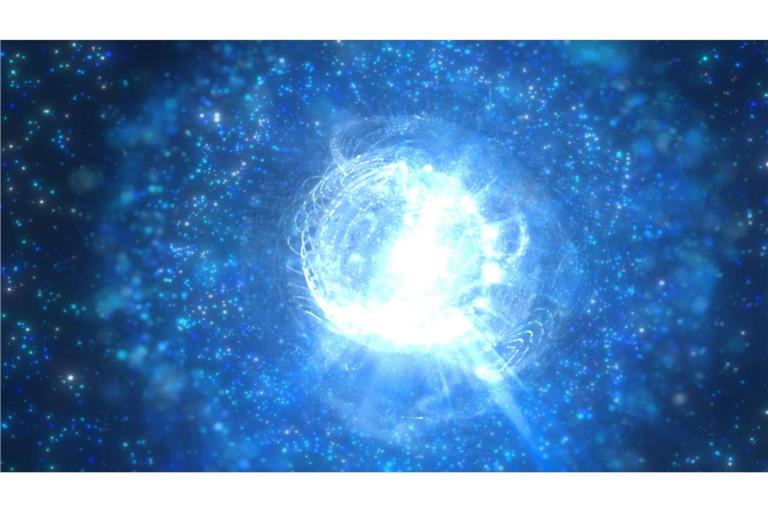

Direkt nach dem Urknall war das Universum unvorstellbar heiß und energiereich. In den ersten Sekundenbruchteilen konnten daher weder Atome, noch Kernbausteine oder andere zusammengesetzte Elementarteilchen existieren.

Stattdessen war der Kosmos von einem Quark-Gluon-Plasma erfüllt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus den Grundbausteinen der Materie und den Mittlerteilchen der starken Wechselwirkung, der stärksten der vier fundamentalen Kräfte bzw. Wechselwirkungen der Physik (starke Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung, elektromagnetische Wechselwirkung, Gravitation), welche die Atomkerne zusammenhält. Erst als sich der Kosmos weiter abkühlte, entstanden aus ihnen die ersten Protonen, Neutronen und weiteren Elementarteilchen.

Doch wie heiß war dieses primordiale – also ursprüngliche – Teilchengemenge? „Die Temperatur des Quark-Gluon-Plasmas ist der wichtigste thermodynamische Parameter, den wir benötigen, um die Eigenschaften dieses extremen Materiezustands zu charakterisieren“, erklären Zaochen Ye, Physiker der STAR-Kollaboration am Brookhaven National Laboratory in den USA, und sein Team im Fachjournal „Nature Communications“.

Scientists Measure the #Temperature of the #Universe Just after the #BigBang:#QuarkGluonPlasma, a bizarre state of matter that mimics the #EarlyCosmos, is the hottest thing ever made on Earth; This revealed that temperature to be an astonishing 3.3-#TrillionDegreesCelsius… pic.twitter.com/59oevrotFW — Nayef Al-Rodhan (@SustainHistory) November 16, 2025

Heißeste Materie auf Erden

Doch wie misst man einen derart unvorstellbar heißen Zustand? Nicht einmal im Kern von Sternen werden diese direkt nach dem Urknall herrschenden Bedingungen auch nur annähernd erreicht.

Die Lösung sind Teilchenbeschleuniger wie der LHC am CERN in Genf oder der Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) in Brookhaven in den USA. Dort wird erforscht, was in den ersten Sekunden nach dem Big Bang, der Geburtsstunde des Universums, geschah. Etwa ob es noch kleinere Teilchen als Quarks gibt und was es mit der Antimaterie auf sich hat. Um den Zustand unmittelbar nach dem Urknall zu simulieren, wurden die Teilchenbeschleuniger LHC und RHIC gebaut.

Bei Kollisionen schwerer, bis fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigter Atomkerne in diesen Beschleunigern werden für Sekundenbruchteile ähnlich hohe Energie frei wie direkt nach dem Urknall – allerdings auf winzigstem Raum. „Das Quark-Gluon-Plasma ist die heißeste Materie, die wir auf der Erde erzeugen können“, erläutert Ye.

Das Quark-Gluonen-Plasma (QGP) ist eine besondere und exotische Materieform, wie sie unter normalen, irdischen Bedingungen nicht vorkommt. Foto: Brookhaven National Laboratory

Zerfall und Entstehung neuer Teilchen

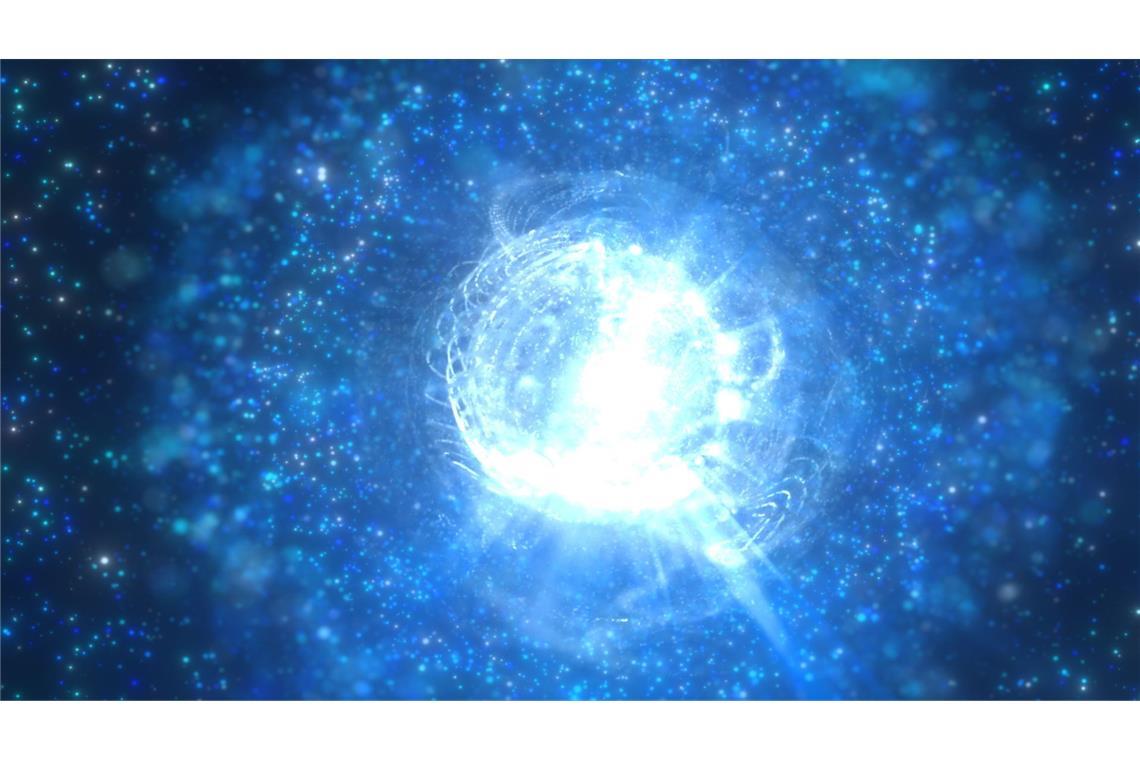

Die Physiker werteten für ihr Experiment die Energie und Flugbahnen von Dielektronen im STAR-Detektor aus – also Paaren von Elektronen und ihren Antiteilchen, den Positronen.

„In den frühen Phasen des Quark-Gluon-Plasmas werden solche Dielektronen primär durch die Annihilation von Quarks und ihren Antiquarks erzeugt“, berichtet das Forschungsteam. Während des Phasenübergangs zu ersten Kernbausteinen entstehen weitere Elektron-Positron-Paare aus dem Zerfall erster zusammengesetzter Teilchen.

Teilchen-Paare als „Thermometer“

Diese Elektron-Positron-Paare sind ein ideales „Thermometer“ für das Quark-Gluon-Plasma, wie die Forscher weiter erläutern. Denn anders als die ebenfalls freigesetzten Photonen werden Dielektronen nicht durch die Ausdehnung des Kollisionsfeuerballs mitgerissen und in ihrem Energiespektrum beeinflusst.

Stattdessen zeigen diese Teilchenpaare eine invariante - also unveränderliche und feststehende - Masse, die immun gegen solche Effekte ist. Die invariante Masse ist eine physikalische Größe, welche die Masse eines Objekts oder Systems von Objekten unabhängig von dessen Bewegung beschreibt.

„Sie ermöglichen dadurch eine unverfälschte Messung der Temperatur des Quark-Gluon-Plasmas in verschiedenen Stadien seiner Entwicklung“, führen die Physiker weiter aus.

3,3 Billionen Grad heiße Ursuppe

„Zum ersten Mal haben wir die durchschnittlichen Temperaturen des Quark-Gluon-Plasmas zu zwei Zeitpunkten seiner Entwicklung ermittelt“, resümieren die Wissenschaftler der STAR-Kollaboration.

Demnach war diese kosmische Urmaterie in der frühesten Phase der Kollisionen knapp 3,33 Billionen Grad heiß. Bereits wenige Sekundenbruchteile später, beim Übergang zu den ersten Kernbausteinen, sank die Temperatur auf „nur“ noch zwei Billionen Grad.